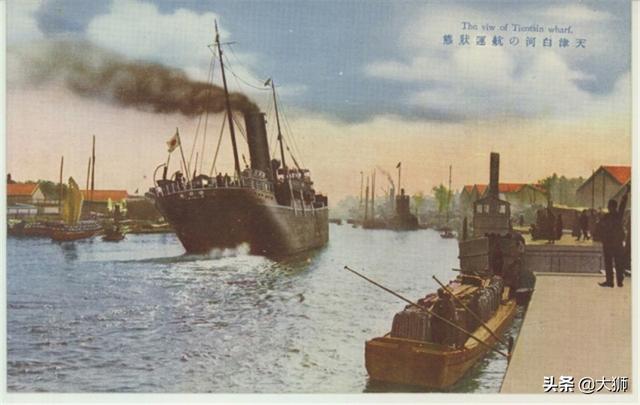

(注:本文使用的图片,均为上世纪20-30年代拍摄的租界照片,通过照片,可见当时租界的繁华。)

话说清末民初的津门租界林立,在洋人占据大清地盘的同时,也带来繁荣,各种洋货远远不断舶来,西洋与东洋文化渗透民间,令天津卫好不热闹。因而,在当时的年月,天津与上海可谓东方最繁华之所。如今天津五大道等地还保留着大量洋人建筑,经历百年沧桑,几次大洪水以及唐山大地震的波及都未能撼动这些建筑,时至今日依旧坚固如新,令人不得不佩服洋人的建造工艺。

有租界之后,许多国外的底层人士来到津门,希望在此赚到自己的第一桶金,有不少人真的发了大财,但也有人沦为穷光蛋。有一次,有个德国的小流浪汉搭乘货轮到此,这孩子看上去也就十多岁,长到高高瘦瘦,赤着脚,背着一双破皮鞋。从大光明码头上岸后,用蹩脚的中文跟当地人打听德租界怎么走,好不容易到了租界内,却没人搭理他。德国人讲求独立奋斗精神,你既然远赴重洋来发财,那就请凭借自己的努力来养活自己吧!

可怜的家伙就这样在租界里转了大半天,连块面包都没人施舍他。到了夜里,他无处可去,偏巧又下起小雨,他只好蜷缩在屋檐下避雨,期望明天能找份工作,哪怕不给钱,只要管饭就行,起码不会挨饿。就在他思索之时,二楼的窗子打开了,有人顺手丢了件东西出来,不偏不倚,正好砸在小流浪汉头上。

小流浪汉很愤怒,都是德国人,不让避雨直接说话不就得了,怎么还拿东西砸人呢?咦,这是什么?

小流浪汉捡起砸中他头的物品,仔细一看,原来是一盒德国产的缝衣针。看的这盒缝衣针,他的心情由怒变喜,等天亮后,可以用这盒针卖给中国人换点东西吃。他在船上的时候听人说过,中国人非常喜欢舶来品,任何洋货都有销路。他曾跟船上的华人水手学过中文,又在塘沽待过半个月,因此会说一些蹩脚的中文,简单的交流还是没啥问题的。他满心欢喜地等待明天的到来,这一夜真是太漫长了。

终于,天亮了。小流浪汉举着这盒缝衣针一溜小跑冲出德租界,看到当地人后,示意要卖缝衣针。谁料想,这盒缝衣针瞬间就被人买走。为嘛?这个小流浪汉没说错,在天津卫,洋人的玩意儿的确畅销,别看小小的缝衣针,一根缝衣针绝对可以用一年,而且做工又细又精巧,做针线活别提多好用。而大清国自己产的就远没有洋人的耐用,又粗又笨不说,还容易断。

这个小流浪汉用卖缝衣针的钱买了食物吃饱喝足后,开始琢磨生财之道。不得不说洋鬼子的脑子好用,这小家伙回到德租界,挨家挨户的敲门,干嘛呢?收缝衣针以及德国人不用的各类物品。德国侨民来中国,往往带上许多日用品,很多东西发现根本用不上,如今正好有人来收,给钱就卖。那盒从楼上丢下来的缝衣针,八成就是用不上的玩意儿,随手丢了出来。

就这样,这小家伙用卖缝衣针的钱收了不少德国玩意儿,拿到租界外,摆摊叫卖。这一下吸引了不少人来买,所有物品一扫而光。拿着这些钱,小家伙再回去收,德租界收完了,再去英租界,英租界收完了,再去法租界,没过三个月,再看这小家伙,成了小富翁。他在租界旁买了一套二层小洋楼,请了两个当地妇女当佣人,小日子过得挺滋润。接着他用赚到的钱,源源不断的从德国进口各类物资,只不过两年光景,他就成为真正的大富翁。

有了钱,自然身份就不一样,他出入高档场所,跟名流贵族交往,那些满清的遗老,过气的军阀,阔气的寓公,都跟他交上了朋友。还跟被称为“哈同第二”的崔古柏夫(德胜洋行总经理)成了莫逆。崔古柏夫最初来天津时,身份也是个流浪汉,凭借自己的智慧,不出三年,成为名流。发迹过程跟那个小流浪汉十分相似,因为两人一拍即合,成为搭档。

至于这个小流浪汉叫什么名字。没人说得清,但天津第一家西餐店起士林,就有他的股份。1937年,日军占领津门,尽管是同盟国,但德国人的生意仍旧受到严重影响,大多数人离津回国,那个已经成年,并且成为大富翁的小流浪汉也回国享福去了。此后他再没踏足津门,但他发财的故事却流传下来。此后他再没踏足津门,但他发财的故事却流传下来。

,