作为剧作家的曹禺,拥有过辉煌,也经历了更深的痛苦。而作为北京人艺的首任院长,也是人艺历史上唯一一位终身院长,他却一直得到人们的尊敬和爱戴。曹禺常在不同场合说出这样一句话来:“我是爱北京人艺的!”这,正是他发自内心深处的声音。

于是之:为有这样一位院长感到幸福

曾经担任过曹禺的助手,后来成为北京人艺第二任院长的著名表演艺术家于是之说:“从北京人艺成立到现在,曹禺同志一直是我们的院长。多年来,他一直领导着关心着这个剧院。尽管他的社会活动多,近年来身体又不好,不常来剧院,但他始终是剧院的主人、我们的院长。曹禺同志会写戏,又导过戏、演过戏、教过戏,是一位真正懂戏的院长。他是人艺的一把尺子,我们作任何决定都得考虑如果曹禺院长在场的话是否会同意。他坚持现实主义的戏剧创作原则,同时,又支持年轻艺术家们的探索。他常说:‘条条道路通罗马’,各种手法、各种路子都可以试验。我们为剧院有这么一位院长感到骄傲、幸福。”

北京人艺第三任院长刘锦云也说:“北京人艺是曹禺大师辉煌业绩的一角。一曰德,一曰艺,是曹老给剧院的煌煌基石。曹老以自身风范告诉我们,于清寒和寂寞中奉献自己,是每一个真正从艺者或曰从真正艺者必备品格。北京人艺的几代艺术家这样的亲躬,因而才有剧院的繁荣。这是融曹老精神的几代人艺人凝聚成的珍贵的艺德,这德理当也必能流传下去。”

英若诚:他是一位思想锐利见解深刻的院长

“曹禺同志是北京人艺的院长,我从大学毕业以后,就在人艺供职。我记得,最初认识他就是在人艺建院活动中。我在清华大学西洋文学系念书的几年中,又不断地听说过他的种种轶事。他的成名作《雷雨》就是他当年在清华读书时写成的,推算起来,他当时不过二十三岁!有关他的笑话之一是他如何夜间在清华园中‘水木清华’散步,构思剧本时顺手把眼镜挂在树枝上,第二天才发现眼镜丢了,无法上课,幸亏被同学找到,才算解决了难题,他的这一特点,即当他全神贯注于艺术创作时,对身边琐事视而不见,一直保留了一生。他平易近人也是很突出的。1952年,他早已是世界闻名的大戏剧家,但是,他身为院长,总是能和大家研究、讨论艺术上的得失、成败,对一些不成功的尝试,他也总是首先肯定成绩,从不盛气凌人。为此,有人说他是好好先生,甚至于觉得他滑头,其实,我从开头接触他起就发现他思想非常锐利,见解十分深刻。在上世纪五十年代初,我们演出一些苏联的话剧,这种引进总的来说还是有益的,但也出现一种不好的风气,就是只能说好,不能批评。在我们演出了一部苏联的现代戏以后,在一片赞扬声中,我记得只有曹禺同志一个人指出,这个本子只是一个‘二流’的剧本,充其量只是个‘佳构剧’。我也记得自己当时大吃一惊,有那种拨云见日的感觉。另一方面,对于真正的艺术精品的出现,曹禺同志非常敏感,十分热情,由衷地兴奋。我记得当他读了老舍先生的《茶馆》第一幕,就兴奋得像个孩子,大声疾呼:这是经典!经典!曹禺同志对艺术的判断,应该说对形成北京人艺后来的剧目方针起了很重要的作用。”

台前幕后

《雷雨》中最特别的角色

在《雷雨》这出戏中,一场雷雨从酝酿到雷雨交加是全剧的背景环境,作为线索贯穿始终,也是剧中一个很特别也很重要的“角色”。雷声和雨声几乎成了演员情绪的一部分,不可或缺。于是,制造雷声和雨声,也就成了剧中重要而又有趣的一个环节。

《雷雨》里根据剧情需要设计了多种不同的雷声,远雷、近雷、炸雷、闷雷还有滚雷,来配合剧中人不同的情绪。现在的科技手段,可以完全用数字化的音效制造雷雨声。但话剧是细腻的艺术,电子音效划分得再细,出现的时机和情绪也不可能与演员的表演配合得严丝合缝,所以,北京人艺一直坚持使用人工拟音,尽管成本很高,但只有这样,才能使这“第九个演员”和舞台上的表演水乳交融。据介绍是用很讲究的椴木三合板来制造,椴木是用来做小提琴的,容易产生共鸣,制造雷声效果最好。打雷的时候,十几个人一起晃动木板。但这可不是随便晃晃就可以的,根据剧情需要,打出不同的雷。

老版《雷雨》中,传统的“雨”是一排玻璃丝的鱼线。需要下雨时工作人员晃动鱼线,用灯光打在上面,制造出雨丝闪烁的效果。而新版《雷雨》中放弃了传统做法,用水管和水泵配合,在舞台上下起了真雨。

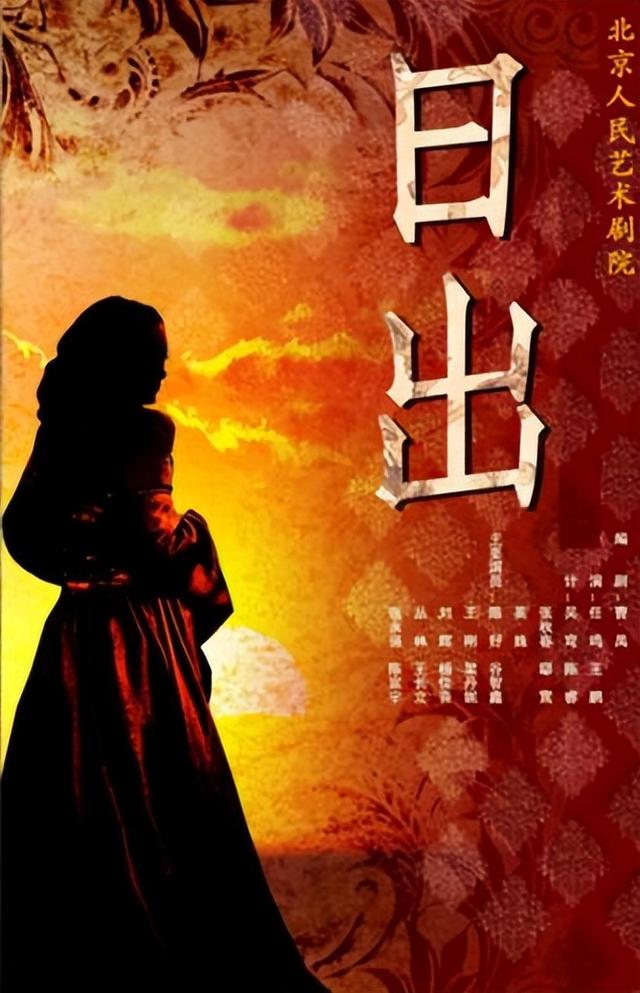

为《日出》搜集材料

差点被打瞎眼

《雷雨》的成功激励了曹禺的创作热情,之后的短短六年中,他又先后创作了《日出》、《原野》、《北京人》等一批震撼人心的作品,将中国话剧推上了历史上最轰动热烈的巅峰时期。

1935年,著名影星阮玲玉因不堪谣言与诽谤而含恨服毒自杀,引起全国轰动,也让曹禺在愤慨中萌生了创作《日出》的念头。为了获得第一手材料,曹禺深入社会底层,访问那些被侮辱与被损害了的人们,而自己也因此受伤。“半夜,我在那片荒凉的贫民区,候着两个嗜吸毒品的龌龊乞丐,来教我唱数来宝。约好了,应许了给他们赏钱。大概赏钱许得过多了,他们猜疑我是侦查队之流,他们没有来。我忍着刺骨的寒冷,瑟缩地踯躅到一种“鸡毛店”的地方找他们。似乎因为我问得太殷勤,被一个有几分醉意模样的落魄英雄误会了,他蓦地动开手。那一次,我险些瞎了一只眼。曹禺还跑到“土药店”、三等妓院去观察,和黑三一类人物讲“交情”。经过几个月的观察了解,他把握了社会下层民众的某些心理特点,最终塑造出像翠喜那样“有着一颗金子般的心”的妓女等下层民众的形象。

成长故事

童年旧梦成就剧坛杰作

清宣统二年的阴历八月二十一,也就是1910年9月24日,一个叫做万家宝的男孩诞生在天津租界中的万家大院里。“曹禺”则是日后他将姓氏“万”的繁体字拆成“草字头”和“禺”,根据谐音给自己取的笔名。产后三天,他的生母就因患产褥热而辞世。为抚养襁褓中的婴儿,曹禺的父亲遂娶了曹禺生母的孪生妹妹为妻。

“继母待我很不错,我从小就是她带大的,我非常怀念她。”曹禺记得,“三岁,继母就抱着我看戏,我小时候看了不少戏,文明戏看得最多。”酷爱听京剧、看各种地方戏的继母,每次去戏院都带着曹禺,所以他从小就看过谭鑫培、刘鸿声、杨小楼等人的戏,成了小戏迷,“戏原来是这样美妙迷人的东西!”正因如此,曹禺很小就喜欢和小伙伴一起编戏演戏;在南开中学读书时,他曾女扮男装扮演《玩偶之家》中的女主角娜拉,还主演过根据莫里哀名剧《悭吝人》改编的《财狂》,后来进入清华大学外文系,便广泛钻研古希腊悲剧、莎士比亚戏剧及契诃夫、易卜生、奥尼尔剧作,终于自己也成为一名剧作家。

曹禺还有个同父异母的哥哥,“35岁便死了,没有干过什么事,我父亲很恨他,他也恨父亲。父亲曾把他的腿打断,后来接上了,养了半年才养好。他在背后骂父亲,骂得不堪入耳。他的字写得很好,但是人没有志气,不好好念书。”

曹禺的父亲、继母还有同父异母的哥哥都抽鸦片,抽烟的人大概都是晚上开始抽,一直抽到天亮才睡觉,所以经常曹禺放学回家时,家里就像坟墓一样。在曹禺眼中,“周朴园有我父亲的影子,在繁漪身上也可以找到我继母的东西,主要是那股脾气。”

曹禺儿时,家中还有不少仆人。5岁时,发生了一件影响曹禺一生的事,奶妈告诉他一个天大的秘密:“这个妈不是你的亲妈,你亲妈生你三天便得病死去了。”曹禺后来回忆道:“不知为什么,我心中涌起无限的悲哀。自此,我常常陷于一种失去生母的孤独、寂寞和悲哀之中。”

正是这些如梦魇一般的童年旧事,让曹禺从少年时代起就多愁善感、内心孤寂,高中时便发表了一首名为《不久长》的诗,诗中写道:“不久长,不久长,袅袅地,他吹我到沉死的夜邦,我望安静的灵魂们在水晶路上走,我见他们眼神映现出和蔼的灵光;我望静默的月儿吻着不言的鬼,清澄的光色射在惨白的面庞。啊,是这样境界才使我神住哟,我的来日不久长。”

在一种无形力量的吸引和诱惑下,出于内心“一种情感的迫切需要”,19岁的曹禺开始陷入剧本的构思当中。刚进清华大学,他便一头栽进了图书馆书库,浏览无数的书籍和画册,苦苦构思近5年,写下众多人物小传,几经揣摩,五易其稿,终于完成了四幕话剧《雷雨》。他将《雷雨》剧本交给自己南开中学时的同窗好友靳以,靳以后来推荐给巴金。巴金当晚就读完剧本,被其生动的情节和精湛的艺术深深地吸引,“我一口气读完了数百页的原稿。一幕人生的大悲剧在我面前展开,我被深深地震动了!就像从前看托尔斯泰的小说《复活》一样,剧本抓住了我的灵魂,我为它落了泪,但是落泪之后我感到一阵舒畅,而且我还感到一种渴望、一种力量在身体内产生了……”经过巴金的热情推荐,《文学季刊》第三期全文刊载了《雷雨》剧本,引起文坛震动,成为中国话剧史上重要的里程碑。它不仅是曹禺的处女作、成名作和代表作,也是中国话剧成熟的标志。曹禺也因此被认为是中国新文化运动的开拓者之一、中国话剧的奠基人之一以及著名的戏剧大师、戏剧诗人。

,