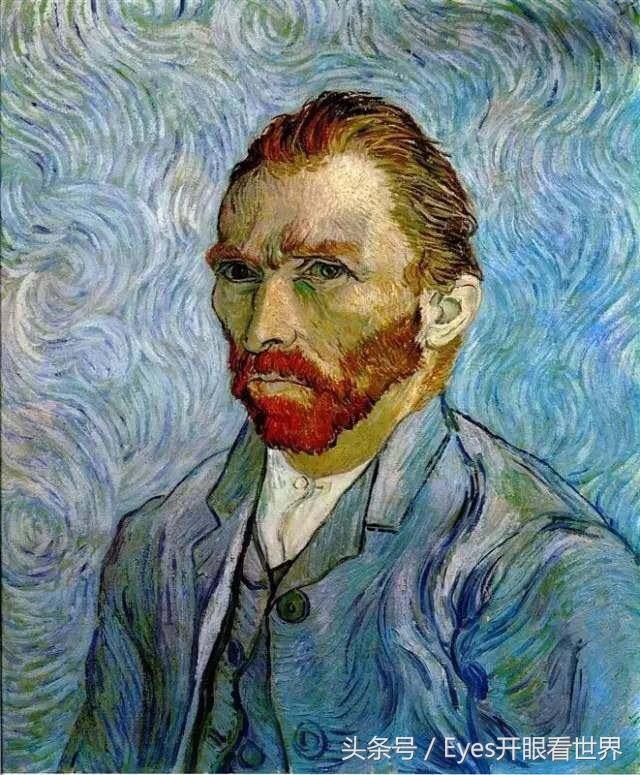

像夸父一样追逐太阳,最后在阳光中燃烧,轰然倒下

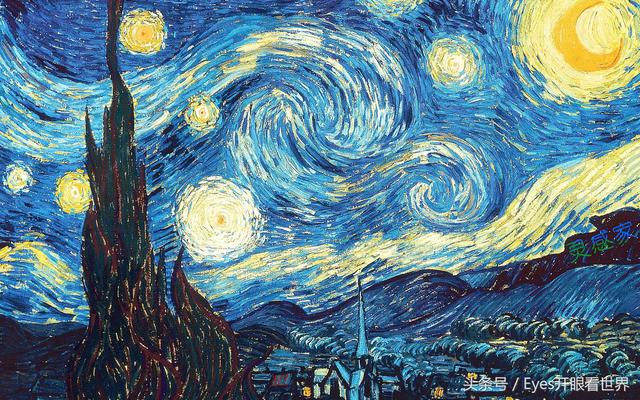

《星空》(StarryNight),1889年

《星空》

(StarryNight)1889年,荷兰,文森特·威廉·梵高,画布油画,73cm*x92cm,纽约现代艺术馆藏

文森特·梵高的《星夜》油画已经达到了艺术成就的颠峰。

尽管梵高的一生中只卖出一幅油画,但他作品的影响是无可估量的。

《星夜》是当代文化最著名的代表之一,它也是被复制最多,印刷最多的油画。

这幅油画里有什么特征使它深受越来越多人的喜爱?它的确有一些特点激起观赏此画人的兴趣,而每个特点感动每个不同的人。

碧蓝的天空充满了旋涡的云,闪耀的星星和明亮的月亮。

这些特征虽然是夸张的,但它使我们产生联想,也使每个人感觉舒适和放轻。

星夜吸引我们的视线,跟随画里那卷曲旋转的星云和那一团团夸大了的星星,画里面的回旋的曲线和旋转的动律带给我们灵魂深处的震撼。

星光下沸腾的小山边上静卧着一个小村落。

结构上带给我们一种与骚动相制衡的宁静。

那冷暗的色彩和火焰式的视觉触发我们童年时对夜晚,天空和星星的幻想。

村庄的中央有一座带有高高尖塔的教堂,它统治着这些小房屋。

这尖塔带给小村落一种安稳,创作上融合了尺寸和隔离的协调。

画的左边有大块暗色结构,它表现了尺寸大小与孤立的完美一致。

与画里的其它物体的尺寸相比,该结构是宏伟的。

用旋涡式的曲线描述汹涌、动荡的天空,带给此画一种深刻的意境。该结构向我们解释了此画受人喜爱的理由。

从山脉到树丛,让我们对形状的分析有了广阔和完整的认识。

这幅梵高最为著名的风景油画,原名《星月夜》或《星夜》。

本作品创作于1889年6月的圣雷米一家精神病院里。

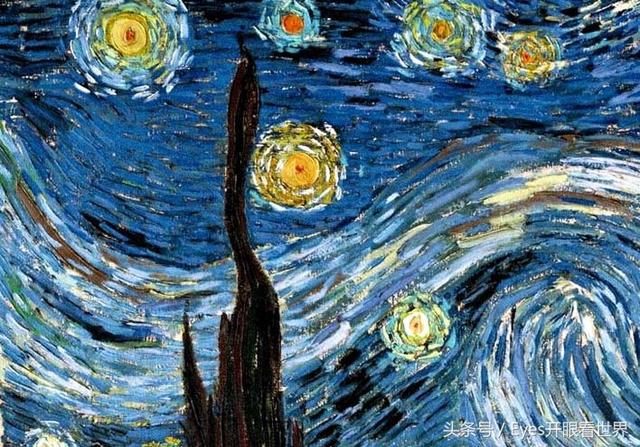

星空局部

这幅画中呈现两种线条风格,一是歪曲的长线,一是破碎的短线。

二者交互运用,使画面呈现种眩目的奇幻景象。

在构图上,骚动的天空与平静的村落形成对比。

火焰则与横向的山脉,天空达成视觉上的平衡。

《星空》中红褐混合的火焰预示着要从情境内逃出的痛苦,与画布顶点的距离也是绝不能逃出的理由,云层和夜空形成漩涡,不断的吞进吐出,困惑、解脱、痛苦不停缠绕。

平静的村庄上方占据了大篇幅的疯狂与悲伤。

画布没有真正的如“流动的星夜”中说的那样流动,是悲伤在缠绕着作者,不是画布,画境永远是静止且立体的,每一笔都体现着作者当时的心情。

时间不同,心境不一。

星星、月亮和希望的光晕,不停挣扎着释放,可终究没有到达村庄里面。仿佛幸福没有照到悲伤里那样。

这幅画,展现了一个高度夸张变形与充满强烈震撼力的星空景象。

那巨大的、卷曲旋转的星云,那一团团夸大了的星光,以及那一轮令人难以置信的橙黄色的明月,大约是画家在幻觉和晕眩中所见。

对梵高来说,画中的图像都充满着象征的涵意。

星空局部

那轮从月蚀中走出来的月亮,暗示着某种神性,让人联想到梵高所乐于提起的一句雨果的话:“上帝是月蚀中的灯塔”。而那巨大的,形如火焰的柏树,以及夜空中象飞过的卷龙一样的星云,也许象征着人类的挣扎与奋斗的精神。

梵高生前非常欣赏日本浮世绘《冨岳三十六景》中的《神奈川冲浪里》,而《星夜》中的天空的涡状星云画风被认为参考并融入了《神奈川冲浪里》的元素。

这是他埋藏在灵魂深处对宇宙、世界的感受。一见到这幅画,便有一股扑面而来的气息,一下子唤醒人们对入夜后的印象,可以感觉到暖风和畅,夜晚的宁静中孕育着勃勃生机,盘旋的云龙说不清是色彩还是情感。

在这幅画中,天地间的景象化作了浓厚、有力的颜料浆,顺着画笔跳动的轨迹,而涌起阵阵旋涡。

整个画面,似乎被一股汹涌、动荡的激流所吞噬。风景在发狂,山在骚动,月亮、星云在旋转,而那翻卷缭绕、直上云端的柏树,看起来象是一团巨大的黑色火舌,反映出画家躁动不安的情感和狂迷的幻觉世界。

梵高在这里,并没有消极、被动地沉溺于他那感情激流的图像中。

他能将自己作为一个艺术家而从作品中抽离出来,并且,寻找某种方式,用对比的因素与画面大的趋势相冲突,从而强化情感的刺激。

我们在画中看见,前景的小镇是以短促、清晰的水平线笔触来描绘的,与上部呈主导趋势的曲线笔触,产生强烈对比; 那点点黄色灯光,均画成小块方形,恰与星光的圆形造型形成鲜明对比。教堂的细长尖顶与地平线交叉,而柏树的顶端则恰好拦腰穿过那旋转横飞的星云。

梵高的宇宙,可以在《星夜》中永存。

这是一种幻象,超出了拜占庭或罗曼艺术家当初在表现基督教的伟大神秘中所做的任何尝试。

梵高画的那些爆发的星星,和那个时代空间探索的密切关系,要胜过那个神秘信仰的时代的关系。然而这种幻象,是用花了一番功夫的准确笔触造成的。

当我们在认识绘画中的表现主义的时候,我们便倾向于把它和勇气十足的笔法联系起来。

那是奔放的,或者是象火焰般的笔触,它来自直觉或自发的表现行动,并不受理性的思想过程或严谨技法的约束。

梵高绘画的标新立异,在于他超自然的,或者至少是超感觉的体验。而这种体验,可以用一种小心谨慎的笔触来加以证明。

这种笔触,就像艺术家在绞尽脑汁,准确无误地临摹着他正在观察着的眼前的东西。从某种意义上看,实际确是如此,因为梵高是一位画其所见的艺术家,他看到的是幻象,他就是幻象。

星空局部

《星夜》是一幅既亲近又茫远的风景画,这可以从十六世纪风景画家老勃鲁盖尔的高视点风景手法上看出来,虽然梵高更直接的源泉是某些印象主义者的风景画。

高大的白扬树战栗着悠然地浮现在我们面前;山谷里的小村庄,在尖顶教堂的保护之下安然栖息;宇宙里所有的恒星和行星在“最后的审判”中旋转着、爆发着。

这不是对人,而是对太阳系的最后审判。这件作品是在圣雷米疗养院画的,时间是1889年6月。他的神经第二次崩溃之后,就住进了这座疗养院。

在那儿,他的病情时好时坏,在神志清醒而充满了情感的时候,他就不停地作画。色彩主要是蓝和紫罗兰,同时有规律地跳动着星星发光的黄色。前景中深绿和棕色的白杨树,意味着包围了这个世界的茫茫之夜。

,