很荣幸今天与大家做这个知识的分享,我分享的主题是“三益之友:《怪木竹石图》与苏轼的书画实践”。今天的主人公是大家非常熟悉的苏东坡,大家或多或少都对苏东坡的生平事迹、文学创作有所了解,而我们今天会聚焦他人生的别样一面——艺术生涯。

2018年,《枯木竹石图》出现在拍卖市场,并最终以4.6亿港元成交。我们今天的讨论也将以这幅传世画作为中心,内容分为三个部分:第一部分介绍苏轼以及《怪木竹石图》;第二部分重点解读这幅作品的内涵寓意;第三部分将会论及苏轼与北宋的文人画思潮。

> 北宋 苏轼 《怪木竹石图》

苏轼:“七尺顽躯”比较“方”

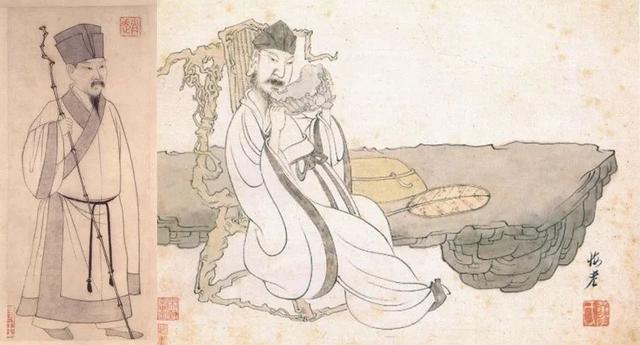

先来看两幅苏轼的图像,大家可以借此想象一下这位今天已983岁的老人的相貌。一幅是元朝赵孟頫所作的《苏轼像》,另一幅为晚明清初画家陈洪绶《隐居十六观》里的苏轼形象。

《苏轼传》的作者王水照先生推测,苏轼身材颀长而脸型长方。根据这两幅画,结合文献记载来看,苏轼应该留有胡须,但不算浓密。苏轼的《宝山昼睡》诗中写“七尺顽躯走世尘,十围便腹贮天真”,可能是一个带有夸张色彩的说法,不过他个子应当不算矮。另外,米芾说苏轼“方瞳正碧貌如圭”,他的脸型像“圭”,“圭”为古人礼仪当中使用的玉器,上圆下方,所以说苏轼可能是长方脸。

> 左:《苏东坡小像》 元 赵孟頫 右:《隐居十六观·浇书》 明 陈洪绶

陈洪绶的《隐居十六观》册页中有一幅——“浇书”。这应当与苏轼的轶事有关。南宋陆游有一首诗中写道:“浇书满艳浮蛆瓮,摊饭横眠梦蝶床”,并自注:“东坡谓晨饮为‘浇书’,李黄门谓午睡为‘摊饭’。”苏轼喜欢饮酒,但并不善饮。他在早晨饮酒,友人笑他贪杯,他说,这不是饮酒,是书读得太多无处可用,用酒浇一浇。

天纵之才、坎坷命运

苏轼1037年出生于四川眉山,北宋嘉祐二年进士,他的人生可以“乌台诗案”作为转折点。苏轼的第一个官职是凤翔签判,在凤翔,他结识了平生最好的朋友文同(字与可)。之后在密州、徐州、湖州等地做过官。“乌台诗案”发生在元丰二年,也就是1079年,他被捕入狱,又被贬黄州,在那里居住了四年。从元丰七年开始,苏轼离开黄州,又过两年得到升迁,在京城任中书舍人,后又升至翰林学士,知制诰。这是他人生的巅峰时期。

苏轼两度在杭州做官,一次是在知密州之前,另一次是回京当了一段时间翰林学士之后,他便处在动荡的官宦生涯中,到人生的最后十年,基本都是被贬南方,惠州、琼州、儋州,今天属于广东、海南。苏轼65岁时,皇帝大赦,得以奉召重回中原,在长达一年的北归途中,他染上了瘴毒,并最终在常州逝世,这一年,是1101年。

苏轼有天纵之才,却命运坎坷,他的人生随着北宋动荡的政局而起起伏伏。从他的诗歌文章中,我们既能感受到他的高尚人品,也能领会到他的深刻思想与智慧。儒家、佛家、道家等思想对他都有着不同程度的影响。苏轼年轻时想要成为孔子所教诲的理想中的君子,能够兼济天下的政治家,但或许是命运安排,他留给后世的更多是文学家的一面。我都对他的文学作品都很熟悉,甚至知道他也是一位生活家,美食家、旅行家,但他作为艺术家的一面可能了解的人并不多。

“三友”、“书法三昧”与“胸中盘郁”

> 北宋 苏轼 《怪木竹石图》

苏轼流传后世的绘画作品中,比较可信的只有此幅《怪木竹石图》。从左向右看,有一块巨大的、盘踞着的石头。这块石头用类似于书法里“飞白”的笔迹,似乎盘旋而起。石头的右边,生出了一棵奇特的怪木,有些崎岖,又有些蜿蜒,往上还打了个结,是一棵没有树叶的枯树。石头的左边有几丛嫩竹,树根处有些小草。总结起来,苏轼主要画了三样东西:怪木、竹子和石头,我们可以称它们为“三友”。如果要谈对这幅画的感觉,可以用米芾的一句话来概括:

子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。——米芾《画史》

米芾年纪比苏轼小,也是一位在书画史上有着特立独行个性和声名的人。米芾写过一本书叫《画史》,实际上是一本笔记体的鉴藏书。他说“子瞻作枯木”,“枝干虬屈无端”,这描述与这幅画是相符的;“石皴硬”,石头皴染生硬;画面看上去奇奇怪怪,就像盘结在他心中的那股郁然之气。米芾这段话中描述的不一定是这幅《怪木竹石图》,但确实是对苏轼所画类似题材的有趣的概括。

东坡居士游戏于管城子、褚先生之间,作枯槎寿木、丛篠断山,笔力跌宕于风烟无人之境,盖道人之所易,画工之所难。如印印泥,霜枝风叶先成于胸次者欤?颦申奋迅,六反震动,草书三昧之苗裔者欤……——黄庭坚《东坡居士墨戏赋》

在文献记载中,苏轼画过不少“怪木竹石”题材的作品。黄庭坚也曾评价过苏轼这类画作。他说,“东坡居士游戏管城子褚先生之间”,管城子,即毛笔,楮先生是纸、绢,就是说东坡先生游戏于笔纸之间;“作枯槎寿木、丛篠断山”,“枯槎寿木”是枯木,“篠”是嫩竹,“断山”是指片断的山石;“笔力跌宕于风烟无人之境,盖道人所易,画工之所难”,他的画像是道人所画,一般画院的画工画不出来。“草书三昧”,指苏轼的墨戏与草书的要义相通。

> 枯木与怪石

从黄庭坚的评价中,我们看到,苏轼的画实际上有了“以书入画”的味道,也就是用书法笔意作画。苏轼自幼学书,如果按他自己的说法,他并没有在习画上好好用功的话,那么他在作画时援引书法笔意来进行造型与表现,就是一条自然而然的途径。因此,解读这幅《怪木竹石图》正可从这三个关键词入手:三友、书法三昧、胸中盘郁。

对《怪木竹石图》的鉴定与疑义

在2018年《怪木竹石图》公布于艺术拍卖会之前,虽然这幅作品广为人知,但很多专业人士都没有目睹过它,对其了解只限于珂罗版黑白照片。老一辈鉴定家如徐邦达、张珩、杨仁恺等人多将其定为苏轼的真迹。其中,张珩是见过真迹的,另几位见到的可能是珂罗版照片。当2018年这幅画出现于拍卖预展,便引发了震惊,震惊的同时,有人欢呼,也有人提出质疑。下面我将就这幅画的一些主要的鉴定意见和针对它的疑义做一个介绍。

> 左右滑动,查阅题跋(题跋自右依次:刘良佐、米芾、俞希鲁、郭淐)

这幅画后,有四段题跋,自右向左依次为刘良佐、米芾、俞希鲁、郭淐所题。上面有一些鉴藏印,有南宋、元朝和明朝人的。综合今天学者考证的结果,有几枚是南宋收藏家王厚之的印,熊言安先生指出其中有一方是伪印,王厚之字顺伯,而非“伯顺”。另两枚“思无邪斋之印”和“文武师胄芾章”疑似为宋印,但归属尚不确定。其他可以确定的是元朝杨遵、俞希鲁,明朝沐麟、李廷相、郭淐的印。这一部分内容在上海书画出版社出版的《中国绘画名品·怪木竹石图》一书中有很详细的列举,书中的文字撰写者是书画出版社的苏醒老师,我大致认同他对印章、递藏的解读。

徐邦达在《古书画鉴定概论》中说:

苏轼《古木怪石图》卷(无款印),后接纸上有刘良佐诗跋,苏画就是为刘作的,再接纸上有米芾和刘诗,在本身与二诗的衔接处,都有南宋王厚之的骑缝印,米芾与王厚之都以善鉴知名,米氏又和苏轼有交往,苏画虽只见此一卷,但是因为有那些题跋,米芾字真迹流传较多,加以刘、米题跋与苏轼的画关联,又有王厚之的骑缝印勾锁,说明此二跋不是后配,所以更确信苏画为真迹无疑。

苏醒指出,徐先生此处说苏画为刘作当是误会。实际上,徐在《古书画过眼要录》中作了更正:“图赠冯道士,其人考,冯示刘良佐,良佐为题诗后接纸上。更后米芾书和韵诗,以尖笔作字,锋芒毕露,均为真迹无疑。”显然,苏轼此画并非为刘良佐画,也非为冯尊师,冯尊师只是这幅画的收藏者。

> 刘良佐题跋

润州栖云楼冯尊师弃官入道,三十年矣!今七十余,须发添黑,且语貌雅适,使人意消。见示东坡《木石图》,因题一诗赠之,仍约海岳翁同赋,上饶刘良佐。

旧梦云生石,浮荣木脱衣。

支离天寿永, 磊落世缘微。

展卷似人喜,闭门知己稀。

家林有此景,愧我独忘归。

有关这幅画的疑义主要集中在米芾跋文。质疑者,有从书写的角度,认为与米芾同期的书写不符,也有认为米跋中只字未提与他过从甚密的苏轼,显得很可疑。对这个问题的讨论又与刘良佐的题跋联系起来。

刘良佐跋文中署名“上饶刘良佐”,徐邦达说,“刘良佐其人无考”。有学者查出,南宋有一位叫做刘应时的人,字良佐。并进一步指出,由于刘良佐跋在米芾的跋之前,而刘应时活动的时间应在米芾之后,因此不排除这两个题跋在流传中被后人裁割重装过。

但这似乎也只是一种推测,因为不能确定此人就是南宋刘应时,也没有查考到刘应时与上饶有什么关系。刘氏跋文中说“仍约海岳翁同赋”,这几个字理解起来也很模糊,“海岳”是米芾的号,究竟是刘良佐邀约米芾同赋,还是他接续米芾赋诗?实际上,疑问还是集中在刘良佐身上,他的生平无从查考,才使两篇题跋的真伪问题变得扑朔迷离起来,才让质疑的声音有了余地。

> 右:刘良佐题跋 左:米芾题跋

曹宝麟老师在《中国书法全集》中分析过米芾的跋文。他认为文中“老”字的书写“长横锐首重顿”,与米芾《闰月帖》中的一些字相似,确认是米芾手笔。米芾于元祐六年四十一岁时改名,将原名中的“黻”改为“芾”。跋文中出现“芾”字,说明写于米芾四十一岁之后。“四十谁云是”,四十为虚数、概数。元祐七年,米芾作《竹前槐后诗帖》,说到“芾非才当剧。咫尺音敬缺然,比想庆侍,为道增胜,小诗因以奉寄。”那年,米芾当上了雍丘县令,“非才当剧”意为“我这个难当大任的人,当上这么重要的官职”。因《怪木竹石图》中的米芾跋文显得有些消极,曹老师认为,“元祐七年夏,元章已自喜‘当剧’,必不至出此酸语,故此诗舍六年而莫归焉。”

> 左:米芾《怪木竹石图》题跋 右:米芾《竹前槐后诗帖》

四十谁云是, 三年不制衣。

贫知世路险, 老觉道心微。

已是致身晚,何妨知我稀。

欣逢风雅伴, 岁晏未言归。

——米芾题跋

苏醒认为,如果像一些质疑者所说,米芾的跋是从别处移来,那么“仍约海岳翁同赋”就无法解释;如果刘良佐的跋也是从别处移来,那么跋文中竟道出冯尊师出示此图的经过,未免太过巧合。他还提醒我们,米芾诗跋的内容与冯尊师弃官入道的经历是一致的,米诗及刘诗韵脚一致,在内容上也存在着关联性,“两首诗都暗用了苏轼《咏怪石》和《庄子》的典故”。

画后元人俞希鲁的题跋中,也谈到“子山之赋宛在目中矣”,即这幅画作令人仿佛目睹庾信《枯树赋》的意境。徐邦达先生提到“刘、米跋与苏轼画的关联”在鉴定中的意义,下面我会与大家讨论这幅画作的寓意,或许也可作为定真迹的重要证据。

明朝以后,便没有与《怪木竹石图》的相关记载,藏家、流传等信息一无所知。直到张珩在《木雁斋书画鉴赏笔记》记录说:“此卷方雨楼从济宁购得,后得入白坚手。余曾许以九千金,坚不许,寻携去日本,阿部氏以万余得去”,方雨楼是北京古玩店店主方天仰,号雨楼,传为苏轼的另一件作品《潇湘竹石图》也是他的旧藏。白坚是吴佩孚的手下,张珩想用九千金买《怪木竹石图》,但白坚不卖,白以更贵的价格把画卖给了日本人阿部房次郎,阿部氏是是一位藏有很多中国书画作品的收藏家。

总之,《怪木竹石图》是目前最接近苏轼真迹的画作。围绕这幅作品,很多的证据都指向了真迹,但仍有一些疑问有待进一步研究。如果冯尊师和刘良佐的生平能够得到更确切的线索,那么,围绕这幅画的疑团便可以消散。

“文人画之祖”与苏轼的“三益之友”

张珩在《木雁斋书画鉴赏笔记》给《怪木竹石图》定了性:

此图纯以笔墨趣味胜,若以法度揆之则失矣。用笔之柔润虚和,历朝未见其匹,盖纯从书法中来者……此图乃现存文人画之祖,名为东坡真迹,当无间然。——张珩《木雁斋书画鉴赏笔记》

他从笔墨趣味的角度论说《怪木竹石图》是“文人画之祖”。文人画,是在苏轼的时代崛起的新的艺术思潮。它不仅体现在笔墨的方法和趣味上,它在苏轼的眼中,更多地是体现在一种以绘画寄寓性情思想的艺术态度。那么,苏轼在这幅画作中寄寓了怎样的思想与性情?我们来看苏轼的一篇画赞:

友人文与可既殁十四年,见其遗墨于吕元钧之家,嗟叹之余,辄赞之:竹寒而秀,木瘠而寿,石丑而文,是为三益之友。粲乎其可接,邈乎其不可囿。我怀斯人,呜呼,其可复观也。——苏轼《文与可画赞》

> 《怪木竹石图》中的怪石

文同是苏轼最好的朋友,年纪比苏轼要大很多。文同去世十四年后,苏轼在另一位朋友吕元钧(吕陶,字元钧,1028-1104)处看到文同的画迹,有感而发写下这篇赞文。文中提到,“竹寒而秀,木瘠而寿,石丑而文,是为三益之友”。苏轼对《论语》中的“三益”作了全新的阐释,在我看来,这正可作为解读这幅《怪木竹石图》一把钥匙。

,