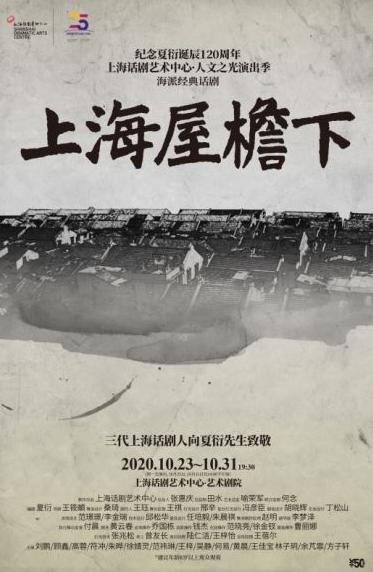

已经习惯了视频、动漫、歌舞,以及转台、轨道、光影、烟雾等效果的观众,如果突然看到有一出朴素到连音乐都没有,且严格遵循“三一律”的话剧,会是什么反应?上海话剧艺术中心为纪念夏衍诞辰120周年而上演的《上海屋檐下》,三场戏发生在24小时内、同一幢石库门房子里,表现的是上世纪30年代一群小人物在生活重压下的迷惘和挣扎。一个“有年代感”的故事,却让今天各个年龄层次的观众看得津津有味,毫无距离感。全剧复刻了真实的老上海,充满浓郁的上海味道。

图说:《上海屋檐下》 官方图

石库门无疑是老上海的“形”。舞台是一幢石库门的横截面,灰色调的,客堂、厨房、前楼、亭子间,均和现实生活毫无二致。石库门其实是一种很适合舞台表现的房屋样式,不需要转台,就可以有四五个空间同时表演。石库门现在越来越少了,这么多人家是怎么住的?这也是现在的年轻观众感兴趣的点。无论是在公用水龙头处聊“八卦”,还是在楼梯上吵架,甚至只是从亭子间窗口探头张望,丰富的场景在这逼仄却多变的空间得到铺陈、展开。

全剧的气氛同样是上海特有的。由于戏剧发生的时节是黄梅天,所以灯光是不那么明亮的,音效最多的是雨声,时而淅淅沥沥,时而哗啦哗啦,甚至在关键处还有阵阵惊雷。尽管现实中的黄梅天很少打雷,但炸雷在戏剧情境关键处出现,在舞台节奏上发挥了极佳的作用。另外,尽管全剧没有音乐,但剧中人不时夹杂着沪语的台词,“桂花赤豆汤,白糖莲心粥”等叫卖声,留声机播出的歌曲,自然形成了浓浓的上海风情。

十多个剧中人则是老上海的“神”。上海话剧中心的这批中青年演员看得出是下了苦功夫的,抽丝剥茧地把80多年前这群上海人的生存状态一一还原。讨价还价、洗菜、做针线活、晾衣服……这些日常生活的细节被一一真实还原。赵妻“听壁角”入神而烧焦了菜,让人忍俊不禁;桂芬探头到窗外取淘箩、挂淘箩,则是老弄堂里最熟悉不过的动作。导演王筱頔,也是2007年版《上海屋檐下》的导演。这位女导演是西安人,长年在广州工作,却把上海风情描绘得如此细腻、感人,足见其非凡的功力。当下的戏剧舞台,已有太多的创新、跨界和融合。然而,无论哪一种表现手法,哪怕是最质朴最纯粹的,只要做到极致,都能达到相当的美学高度。

这部描绘日常生活却发人深思的作品让人联想起高尔基的名剧《底层》。20世纪初的俄罗斯,一个下等客栈的地下室,一群身份、性格各异的小人物,小偷、妓女、手艺匠、落魄贵族……他们无望的生活、黑暗的处境、悲惨的命运,深深打上了时代的烙印。夏衍的《上海屋檐下》同样如此,上世纪30年代的上海,绝非如某些作品中描写的只有风花雪月、灯红酒绿,在一排排上海屋檐下,还有着数不清的匡复、林志成、彩玉、黄家楣、赵先生……但他们中的大多数人在痛苦中仍不屈不挠,用各种方式追求光明,寻找希望。

复刻真实的老上海,为的是让今天的人们回望那个年代,从苦难中汲取前行的力量。这一版《上海屋檐下》做到了。(邵宁)

,