这是一个来自大兴安岭的强悍民族,

刚硬、勇猛、善战、智慧,

早已成为他们骨髓里的习惯。

1700多年前,他们起身南下,

翻越群山、涉过险滩、入主中原。

他们目睹了攻战厮杀、流血牺牲,

他们体验了结盟通好、背叛离间,

他们经历了一波三折、跌宕起伏,

最终成就了属于自己的荣耀时光。

金戈铁马,气吞万里如虎,

兵燹狼烟,创造帝都辉煌。

走进传奇的北魏,领略北魏的传奇……

09

拓跋部的兴起和建都平城

北魏建立早期拓跋宗室部分成员关系图

01拓跋鲜卑南迁

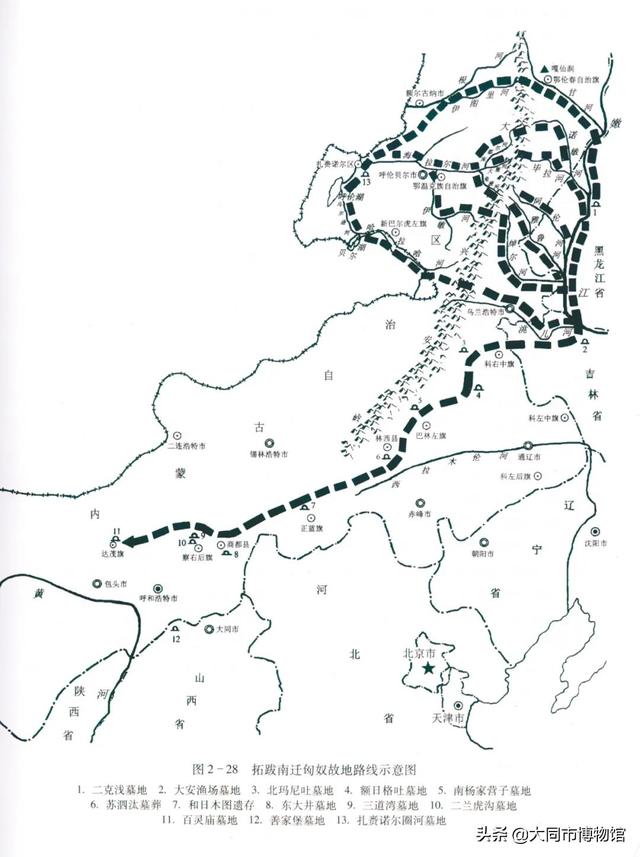

拓跋鲜卑最早的祖先拓跋毛,游牧于大兴安岭北部,栖息在古老而神秘的嘎仙洞。东汉初年,拓跋推寅率领拓跋部南迁大泽(今内蒙古呼伦贝尔草原西部的呼伦湖)。推寅去世之后,檀石槐任鲜卑部落联盟首领,将领地分为东、西、中三部,分别由“大人”率领,跋涉南进,行至高柳(今山西大同阳高县)弹汗山,建立起名为“牙庭”的军事政治中心,并开始起用汉人,发展成为当时北方一支最强大的势力。其中,西部大人拓跋邻统领拓跋部,把拓跋部分成八个小部落,继续向南推进。东汉后期,拓跋邻的儿子拓跋诘汾率领拓跋部继续南迁,历经千难万险来到了匈奴故地(今河套、阴山一带)。从此,拓跋部一分为二,其中一支由拓跋诘汾的长子拓跋匹孤率领,进入河西走廊,演变成“河西鲜卑”;另一支由次子拓跋力微率领。

拓跋鲜卑南迁线路图 (倪润安《光宅中原——拓跋至北魏的基葬文化与社会演进》)

北魏王朝的祭祖石室——嘎仙洞

嘎仙洞(网络图)

嘎仙洞是一个天然洞穴。洞口略呈三角形,距地面25米左右。洞深100余米,洞宽20多米,洞高近20米,面积约2000平方米。嘎仙洞气势雄伟,石壁平整。宽敞的洞内可容纳数千人的集会,是早期人类最佳的居住场所。

1980年7月30日,文物工作者在嘎仙洞内发现了北魏“太平真君四年”(443年)刻石。上刻文字共十九行,二百零一字,刻在洞内西侧石壁经过修整的壁面上,距洞口15米,高与人齐。刻字至今仍可识读,字体为隶书,古朴苍劲。

祝文的全文为:“维太平真君四年癸未岁七月廿五日,天子臣焘使谒者仆射库立官中书侍郎李敞、傅㝹用骏足,一元大武,柔毛之牲,敢昭告于皇天之神:

启辟之初,佑我皇祖,于彼土田,历载亿年。聿来南迁,应受多福。光宅中原,惟祖惟父。拓定四边、庆流后胤。

延及冲人,阐扬玄风。增构崇堂、克翦凶刃,威暨四荒,幽人忘遐。稽首来王,始闻旧墟,爰在彼方。悠悠之怀,希仰余光。王业之兴,起自皇祖。绵绵瓜爪,时惟多。归以谢施,推以配天,子子孙孙,福禄永延。

荐于:皇之帝天、皇之后土。以皇祖先可寒配,皇妣先可敦配。

尚飨!

东作帅使念凿。”

祝文的大意为:太平真君四年(公元443年)七月二十五日北魏第三代皇帝太武帝拓跋焘派遣大臣李敞、傅雀带着马、牛、羊来此祭祀祖先。最初皇天之神护佑我的祖先居住在嘎仙洞一带,历经悠悠岁月,走出大兴安岭森林,南迁到呼伦贝尔草原,继而到漠南、黄河流域,扫平群雄,问鼎中原,祖先创造的福分流传给后代,延续到我拓跋焘本人。

本朝提倡道教,崇尚玄学,增建庙堂,打败凶丑的敌人,威震四方,听乌洛侯国来朝贡的使者说,祖先曾留居于此,引发我对先祖的怀念与敬仰之情,因为我们今天的兴旺发达来自先祖的恩德。年复一年,代代相传,因此我在此祭拜先祖,感谢赐给我们的福禄,保佑子子孙孙永远享受,献上祭品。请天神、地神、先皇享用吧!

嘎仙洞石刻祝文的发现与《魏书》记载的“鲜卑石室”正好相吻合,文字较魏书记载略详。这一重大发现,为证明“大兴安岭北段山林是拓跋鲜卑先祖生息的‘幽都’,嘎仙洞是拓跋鲜卑先祖的旧墟石室”提供了确凿的证据。

太平真君四年嘎仙洞西壁石刻祝文(网络图)

东汉末年,拓跋力微徙居盛乐(今内蒙古和林格尔),开始与中原的曹魏、西晋政权友好交往。

02代国雏形初现

295年,拓跋力微之子拓跋禄官统部,把领土划分为中、东、西三部分,自己领东部,哥哥沙漠汗的儿子拓跋猗卢统西部、拓跋猗迤治中部。305年,前赵皇帝刘渊起兵造反,在左国城(今山西吕梁方山县)自称汉王。晋朝司马腾向拓跋猗迤求兵攻打刘渊,拓跋猗迤与弟弟拓跋猗卢联合在上党(今山西长治)大破刘渊,与司马腾在汾东结盟。拓跋猗迤被晋帝委任为大单于。一年后拓跋猗迤、拓跋禄官相继去世,三部由拓跋猗卢总领。

拓跋猗卢(网络图)

西晋末年,拓跋猗卢继续贯彻与中原国和平外交的政策,支持西晋对抗前赵,屡次立功,控弦骑士40余万,拓跋部再次崛起。310年,匈奴铁弗部刘虎进攻晋朝并州(今山西太原)刺史刘琨所辖的新兴(今山西忻州)、雁门(今山西代县)二郡,刘琨前来求援,猗卢出兵协助刘琨作战。晋怀帝司马炽封猗卢为代公。313年,刘琨将句注山(今山西代县北)以北的地区赠给猗卢,猗卢从此疆域扩大,实力雄厚,以盛乐为北都,修平城(今山西大同)为南都。315年,晋愍帝司马邺册封拓跋猗卢为代王,建立了拓跋氏早期的“代”政权,初现代国雏形。

猗卢时,拓跋族在政治、经济上都有了进一步发展。但他不断争战,采取严刑峻法维持统治,遭到部民抵制。316年,猗卢被其子六脩杀死。从此,部落四散,拓跋部又陷于纷乱。

拓跋猗卢用法严峻(网络图)

03代国定都盛乐

317年,拓跋郁律被族人拥立为首领。318年,他击溃了匈奴人刘虎,迫使其族人独孤部归降,这使得拓跋部再次强大起来。《魏书》记载:“西兼乌孙故地,东吞勿吉以西,控弦上马将有百万。”《资治通鉴》称:“士马精强,雄于北方。”拓跋郁律大力发展自己的军队,计划向南扩张,这时拓跋猗迤的老婆惟氏发动政变,刺杀了拓跋郁律。惟氏让儿子贺傉登上王位,自己却垂帘听政,掌握大权。拓跋鲜卑的领导层开始出现波动。直到338年,郁律次子拓跋什翼犍即位。

拓跋什翼犍(网络图)

年仅十九岁的什翼犍登上代王位,建立代国,定都盛乐。什翼犍曾作为“质子”留在后赵国都邺城(今河北邯郸临漳县)生活了十年,深受汉文化熏陶。在位三十八年,什翼犍仿效中原制度,设置百官,分掌众务;制定法律;承续和亲国策,保持与汉朝的和谐关系;打击匈奴部众,推动奴隶制部落联盟转变为封建国家形式。

376年,匈奴首领刘卫辰向前秦皇帝苻坚求援,苻坚派遣大司马苻洛率领二十万大军进攻代国,拓跋什翼犍战败。就在这紧要关头,什翼犍被庶长子拓跋寔刺杀身亡,代国灭亡。苻坚把代国分成东、西两部,黄河以东归独孤部刘库仁统率,黄河以西归铁弗部刘卫辰统率。

04北魏建都平城

383年,淝水之战爆发,苻坚被杀,前秦灭亡。被前秦征服的部族纷纷谋求复国。386年,什翼犍的嫡孙拓跋珪(道武帝)纠合旧部,乘机东山再起。在牛川(今内蒙古呼和浩特市东南)大会诸部,重建代国,改国号为“魏”,史称“北魏”。

拓跋珪(网络图)

拓跋珪即位之初,周边强敌环绕,北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西有铁弗部,在漠北还兴起了高车、柔然等;拓跋内部,叔父拓跋窟咄想篡夺王位,阴谋作乱。面对这样的危险境地,拓跋珪为了实现北魏的生存与发展,在盛乐、河套地区屯田,发展农业;任用汉人为谋士;对外称臣于后燕,以获取帮助,使北魏在大漠争雄中处于有利地位。

拓跋珪联合后燕,先后出征铁弗部,大破库莫奚,征伐高车,兼并贺兰,北讨柔然,“自河以南诸部悉平,获马三十馀万匹,牛羊四百馀万头,国用由是遂饶”。被苻坚一分为二的代国实现了重新整合,拓跋部雄踞北方,获得了草原霸主的地位。

然而,拓跋氏的强盛对后燕又产生了威胁,两部关系开始恶化。391年七月,拓跋珪的弟弟拓跋觚前去后燕朝见被扣留,后燕要求以良马换取。自此,拓跋珪与后燕正式决裂,拓跋珪拒绝贡献良马,并转而支持西燕。394年,后燕慕容垂灭西燕,从此中原进入了后燕与北魏争霸的局面。

395年,后燕发动征讨魏国的战争。慕容垂命令太子慕容宝统兵八万进攻拓跋氏。拓跋珪选择避其锋芒,远徙河南(内蒙古伊克昭盟)。慕容宝孤军深入,劳师远征,补给困难,最终选择撤退。在撤退时,拓跋珪带领两万精锐起兵追击,在参合陂(今大同市西)大败慕容宝,燕军被消耗殆尽。这一战颠覆了后燕的国力,从此后燕走向衰亡,魏国走向强大。396年,慕容垂又亲征拓跋、直扑云中,攻破平城(大同)。不久,慕容垂病逝,拓跋珪乘机反击,攻取晋阳、中山、邺等名都重镇,后燕分裂为“北燕”和“南燕”。397年,拓跋珪灭后燕,统一了河东之地。

05魏都平城建设

398年六月,拓跋珪正式称帝,迁都平城,始“营宫室、建宗庙、立社稷”,开启了都城的大规模建设。

拓跋珪首开“三城制”,即宫城、外城、郭城。周回20里的外城包于周回32里的郭城之内,宫城独立于平城之北,彰显皇族的威严与地位;外城坊间开巷,巷通街衢,规划科学,布局完整,形成了规范严密的里坊格局;郭城外东设东苑、太庙,西置郊天坛、西苑、云冈石窟,北建北苑、鹿野佛图,南筑圆丘、明堂等,绘制了一副“游鱼嬉戏、杂树交荫、月堂云殿、苑囿林森、神图妙塔、对峙相望、百堵齐矗、九衢通达”的都城布局风貌。

魏都平城的规模和影响力不仅超过了当时的洛阳、长安,也超过了域外的拜占庭帝国和君士坦丁堡,人口达百万,僧尼有两千,寺庙上百所,成为当时北中国的政治、经济、文化中心,享有“国际化大都市”的美誉。

北魏平城模型

北魏平城模型

北魏平城模型

2003年4月,考古工作者在大同城北的操场城中心偏东处发现了一处遗址,这是迄今发现于北魏平城郭城范围内最重要的一处皇家建筑基址——大同操场城北魏一号建筑遗址。出土遗物以建筑构件为主,数量巨大,遍布遗址各处。建筑构件以磨光板瓦和筒瓦为多,灰色素面瓦次之,还有部分瓦当、砖、柱础石等。板瓦和筒瓦充分体现了北魏皇家建筑的恢弘气势。

操场城北魏一号建筑遗址

磨光板瓦 长约81厘米、宽约50-60厘米 操场城北魏一号建筑遗址出土

磨光板瓦 长约81厘米、宽约50-60厘米 操场城北魏一号建筑遗址出土

筒瓦 长约76厘米、宽约23厘米 操场城北魏一号建筑遗址出土

筒瓦 长约76厘米、宽约23厘米 操场城北魏一号建筑遗址出土

兽面纹瓦当 直径16.3厘米 操场城北魏一号建筑遗址出土

该遗址还出土有“大代万岁” “万岁富贵” “永□寿长” “皇□□岁”等文字瓦当。当面纵横划两线,形成“井”字形格,上下左右竖书隶书体铭文。当面中央及井字四角各饰凸出的乳钉,周围饰以凸弦纹。这些瓦当配以大型板瓦、筒瓦,彰显出原建筑的崇高地位,散发出浓郁的皇家气息。

“万岁富贵”瓦当 操场城北魏一号建筑遗址出土

北魏定都平城以后,积极吸纳汉文化,学习汉族的城市格局,以宫城为中心,在四周建立一些礼制性的建筑。其中北魏平城明堂遗址是考古所见最典型的汉文化传统建筑,它也是集明堂、辟雍、灵台为一体的特殊建筑群,规模宏大,结构复杂,装饰繁复,是北魏皇家建筑的重要组成部分。

北魏明堂遗址平面图

1995年5月,大同市博物馆在大同城南柳航里发现北魏明堂遗址。平城明堂在今旧城东南的2.5公里处。边长约290米,遗址中央是一方形夯土台基,边长约43米,是主体建筑“明堂”所在地。明堂之上为灵台。遗址外围是圜形水沟,即“辟雍”,周长约900米,宽6-16米。在圜形水沟的内侧,设东、南、西、北四门。

北魏明堂遗址博物馆全景图

遗址出土大量的北魏建筑构件,主要是筒瓦、板瓦、瓦当。瓦当有兽面纹和莲花纹,是北魏时期平城遗址中最典型的瓦当。均为泥质灰陶,制作规整,质地细密。

兽面纹、莲花纹瓦当 北魏明堂遗址出土

兽面纹瓦当宽边轮,当心饰一兽面,双目圆睁,大口怒张,露齿吐舌,犬牙交错,凶猛威严。

北魏明堂遗址还出土一件石雕螭首门枕石。全长70厘米、宽28厘米,砂岩石质,中间凿长方形嵌门柱。造型古朴豪放,双目圆睁,高鼻隆起,鼻孔朝上,张口露齿,舌尖上翘。形制设计与方山永固陵墓葬中出土的石雕螭首门枕石基本一致。

石雕螭首门枕石 1995年北魏明堂遗址出土

石雕螭首门枕石 1976年大同市方山永固陵出土

策 划:王利霞

摄 影:李 航

文 案:王雅玲

水 印:乔 支

排 版:王雅玲

,