我们发现,宋朝其实一直存在着羔羊感觉。不论是后世还是宋朝当时的人,分析其原因时,总免不了要提到“金瓯有缺”。而这个缺口,正是我们今天要讲到的燕云十六州,这个地方到底有着什么样的魅力,对宋朝到底有着怎样的意义,以至于它让宋朝魂牵梦萦、念念不忘。

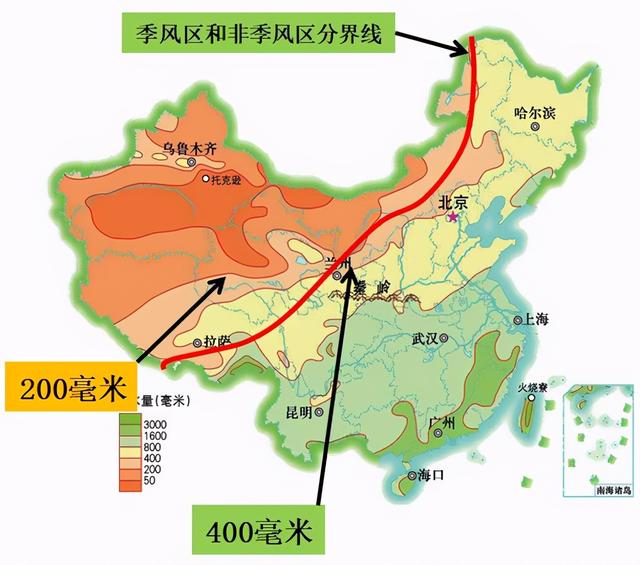

说完了军事价值,我们再来说一说燕云十六州的经济价值。我们都知道,在古代,发展经济最主要的手段,其实就是开展农耕,只要能够种植,那当地的经济不会太差。而我们也知道,相比于南方,其实北方的气候是相对比较干燥的,越往北走,就越是水气不足。而长城一带的燕云地区,正好靠近我国一条非常重要的地理分界线:400毫米等降水量线。

这条线光说名字可能感觉不够直观,但它的意义非凡。这条线以南,降水量在400毫米以上,受到来自海洋的季风洋流影响,气候较为温暖而湿润,而这条线以北则情况相反。所以,这条线也就成了划分我国农耕文明与游牧文明的一条自然界线。以南的地区温暖湿润,可以开展种植业,那么在古代就能顺利发展当地的经济,而以北只能发展游牧业,逐水草而居。

燕云地区正好处于这条分界线上,处于游牧文明和农耕文明交织的前沿阵地自然成了双方争夺的焦点,因为这地方对于双方都是有着极大战略意义的地方。对中原农耕文明来说,燕云地区是抵御北方游牧民族可能的入侵的重要屏障,一旦失去燕云地区,那么华北平原便再也没有险要的地势作为保障,北方游牧民族的骑兵便可以长驱直入,而华北平原平坦的地势,将是他们完美的竞技场。

而北方游牧文明则对这一地区更是垂涎,首先,前文已经属国,只要夺下这一地区,游牧文明入侵农耕文明便不再会受到来自这一地区地形的天然阻碍,从而彻底掌握战场的主动权。而更重要的是,对于原本生活的自然环境相对比较恶劣的游牧文明来说,燕云地区的湿润气候所带来的农业产出和大量人口,对于游牧民族来说是难以抵挡的诱惑。

在五代之前,中原农耕文明基本上一直牢牢得将燕云地区抓在手里,借由燕云地区优越的地理条件,中原农耕文明在战场上基本占有一定的主动权。当中原王朝的实力强大时,军队可以从这里向北方进发将游牧民族赶到更远的地方去,当中原王朝衰弱时,也能靠着大自然的天然屏障得以自保。

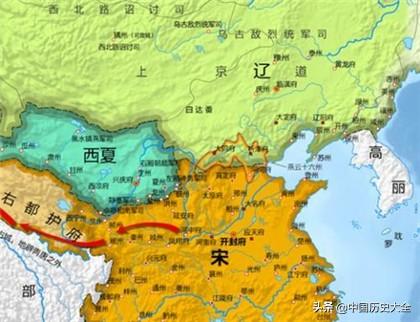

但五代时期,后晋的开国皇帝石敬瑭,为了得到契丹的支持,自称儿皇帝,认契丹首领为父,契丹提供军事力量帮助他登上皇位后,他便将对于中原王朝至关重要的燕云十六州,拱手送给了契丹国。契丹的实力大大增强,不仅获得了进攻中原的跳板,还得到了重要的赋税产地和兵员补充地,这使得契丹如虎添翼,从而逐渐由一个游牧部落转向了封建政权,最终成了我们熟悉的辽国。

而当北宋建立后,燕云十六州早已归属辽国的统治多年了,这使得北宋时时刻刻都像头上悬挂着一把达摩克利斯之剑,随时都有可能取走其性命,让北宋的统治者寝食难安。所以北宋开国皇帝才会设置“封桩库”为了赎回燕云十六州,而宋太宗更是差点在北伐夺回燕云十六州时丢了性命。双方一直征战不休,直到订立檀渊之盟,宋朝才算用岁币买来了所谓的和平。但燕云地区终究没能回归宋朝的统治,一直到北宋因为靖康之难而灭亡。