《左传》卦例:史苏预测韩原之战

《左传》重在记事,《国语》重在记言,这两部书都很能反映周代上流社会的主流观念。《左传》沾了《春秋》的光,后来升格为经,但《国语》就没那么幸运了,古人读《国语》就等于是读闲书,总有点不务正业的感觉。

但这并不重要,重要的是观念上的真实。比如《左传》记载有很多的算卦实例,我们也许不能确定每一件事到底是真是假,或者分辨出每一件事有几分是真、几分是假,但这么多例证汇集在一起,那些古人是怎么算卦的,怎么解卦的,我们可以很清楚地看到他们观念上的真实。但需要警惕的是,抽取其中任何一个孤立的事件或者孤立的话来做证据都是很有可能犯错的。

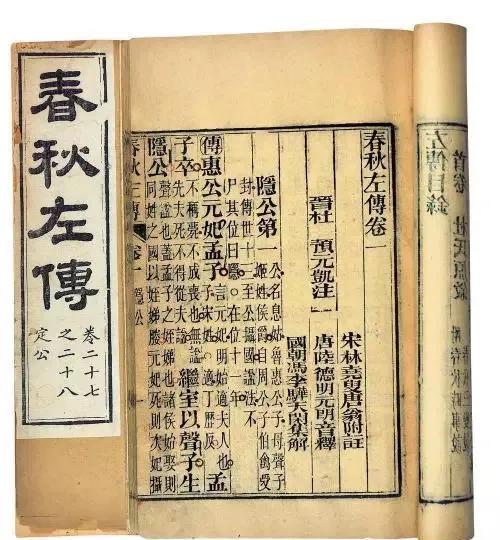

《左传》太有奠基意义,堪称真正意义上的“众妙之门”。就拿眼下的《周易》来说,如果不读通《左传》,就算专攻《周易》一辈子也不可能抓到要领。如果只是从《周易》到《周易》,全在算法里打转的话,用力再勤也只是南辕北辙。

话说回来,让我们进入《左传》的算卦实例,先来看看《左传》对鲁僖公十五年(前645年)的一段记载。这一年发生了春秋史上的一件大事——秦晋韩原之战。战争的起因简单讲是这样的:秦穆公帮助流亡在外的晋国公子夷吾回国继位,这就是晋惠公,然后这位晋惠公不断背信弃义、恩将仇报,秦穆公却不断不计前嫌、扶危解困。

这倒不仅仅是两位国君之间的个人恩怨——晋国闹饥荒的时候,秦国慷慨援助,等秦国闹饥荒的时候,晋国却翻脸不认人。必须承认的是,晋国的考虑其实很有几分精明:反正已经欠了秦国太多,秦国人早就恨死我们了,这回就算给了他们粮食,也消除不了他们的积怨。与其这样,不如索性把人得罪彻底的好,至少给自己节约了。

这件事于是就成为压在骆驼背上的最后一根稻草,秦国人终于忍无可忍了,上上下下同仇敌忾,跨过国境兴师问罪。而在晋国这边来看,秦国虎狼之师悍然发动了侵略战争,我们当然要奋起反抗,保家卫国!但这里边也夹杂着一点不和谐的声音,以大夫庆郑和韩简为代表,很是散布了一些对祖国不利的“汉奸”言论,认为晋惠公纯属“不作死就不会死”的典型。

等晋国输掉了韩原之战,晋惠公做了秦国的俘虏,偏偏和韩简关在一起。晋惠公终于触景生情,悔不当初——但他后悔的并不是自己的作死行为,而是埋怨父亲晋献公当初没听从史苏算出的一卦。

多年之前,晋献公准备把女儿伯姬嫁到秦国。所谓婚姻大事,既然属于大事,当然要算上一卦才好。这里用到的是《周易》传统的蓍草算法,算出的结果叫做“归妹之睽(kuí)”。这里需要做一点解释:归妹是第五十四卦,睽是第三十八卦,所谓“归妹之睽”,用朱熹的术语来说,归妹是本卦,睽是变卦,也就是归妹的第六爻从阳爻变成了阴爻,卦象也就因此变成了睽。这种情况下,就要从占卜手册里找出归妹第六爻的爻辞来解读吉凶。

《左传》和《国语》里的《周易》占卜结果基本都是“某某卦之某某卦”,和朱熹根据《系辞》连蒙带猜解读出来的那套算卦手法很少能合得上拍。但《左传》和《国语》对算卦从来只讲结论而不讲过程,我们也只能一直存有这种遗憾了。

我们今天可以很方便地从任何一个版本的《易经》里找到“归妹之睽”对应的爻辞:“女承筐无实,士刲(kuī)羊无血,无攸利。”这算是《易经》爻辞里少见的比较好懂的话,至少在字面上比较好懂,意思是说:女人捧着筐,但筐是空的,男人杀羊,刀刺进去却不见有血流出来,可见没什么好处。

即便我们对“女承筐无实,士刲羊无血”这句话悬置不论——它也许是像“天王盖地虎,宝塔镇河妖”那样的黑话,字面意思毫不重要——但无论如何,最后“无攸利”这三个字讲得清清楚楚,那就是“没好处”。顺便讲一下,如果可以依照卦爻辞的字面意思来理解的话,那么女孩子出嫁这种事,占到渐卦是最好的,它的卦辞是“女归吉,利贞”,所谓“女归”就是指女人出嫁。

如果晋献公当时请我来给他解释爻辞,我会说:“这场婚姻属于平平淡淡、不好不坏的那种。你把女儿嫁到秦国,至少不算祸害了女儿的终身幸福。”

其实我这样的解说不很合适地掺杂了现代人的观念,而在当时,对于一位国君来说,女儿的终身幸福就算不是无足轻重的,至少也是第二步才会考虑到的。所以我会改口说:“你把女儿嫁到秦国,并不会给晋国带来什么好处,不过也没什么坏处。”

于是我们会遇到一个问题:如果算卦的结果这么容易就能被解读出来,晋献公只要看着卦象,自己翻翻占卜手册不就可以了?当然,事情没有这么简单。我们看《左传》和《国语》的各种卦例,没受过专业训练的人还真就没有这种解读能力。

占卜的专业壁垒是很有普世性的,绝非中国独有。这种专业性有时候甚至会显得很荒唐——举一个大家熟悉的例子,《哈姆莱特》一开场,老国王的鬼魂飘出来,马西勒斯对霍拉旭说了一句台词:“你是有学问的人,对他说话去,霍拉旭!”我当年看到这里的时候还困惑了一下,不明白为什么要推一个有学问的人去和鬼魂说话。

我们的正常反应会是谁胆子大谁去,而不是谁学问大谁去。很多年后才明白,因为罗马教会一直用拉丁语做官方语言,弥撒和驱鬼仪式都用拉丁语,所以当时的人们认为拉丁语是鬼魂能听懂的语言,而霍拉旭作为一名留洋大学生,在别人看来是有这份能力的。

话说回来,卦爻辞就相当于周代社会里的拉丁语,是一种很高级的、很不接地气的知识,必须由专家来做解读。而更让人恼火的是,甲专家和乙专家的解读还经常合不上拍。比如,如果容许我僭称专家的话,那么晋献公请来的这位专家,他的解读就和我的解读明显不同。

这位专家叫做史苏。当时的称谓习惯,“史”表示身份,说明他是一位史官;“苏”才是他的名字。我这样讲不是很准确,先秦的称谓习惯和秦汉以后有很大的不同,也很复杂。为了不跑题太远,我这里就只能从略了,以后也许会专门拿出一两期来讲讲古人的名字。

话说回来,这位苏史官,顾名思义,应该是位国史专家而不是占卜专家。但上古时代巫史同源,职业和专业的划分都远没有后来那么精细。巫术和历史为什么不分家呢,道理也不难理解:国家遇到大事一定会占卜,有占卜就要做占卜记录。

我们看商朝留下来的甲骨,一块甲骨上边总要写很多内容:谁在占卜,什么时间占卜,为什么占卜,占卜结果是什么,过后还会补写一笔占卜的事情有没有应验。显而易见,一个国家的全部占卜记录也就是这个国家的全部大事记,汇编成册就是一部编年史。

直到汉代,司马迁被汉武帝阉割之后,在写给朋友任安的一封长信里发泄怨气,有一段话说:“我的先辈并不是汉朝的开国功臣,只是世代都做史官,而历史、天文、巫术都是一类,这类官员都不是什么重要角色,皇帝拿我们当戏子养,整个社会风气对我们都不尊重。”

司马迁的这番话虽然有偏激的成分,但也让我们看得出巫史同源的一点遗存。当然,时代在前进,社会在演变,在司马迁的时代里,倒不是说巫术不受重视了——恰恰相反,那是一个巫术空前发达的时代——只不过阴阳五行那套新巫术成为新贵,传统巫术自然而然地受到冷遇了。

话说回来,史苏,这位苏史官,在当时的地位绝对比司马迁在汉朝的地位要高,而且也是有绝对资格就占卜问题发表专业意见的。史苏先说大结论:“不吉。”是的,《左传》原文给出的就是“不吉”这两个字。

史苏看到的爻辞和我看到的爻辞基本是一样的,但为什么解读的结果完全不同呢?史苏偏偏就是根据同样的爻辞,做出了一番很深刻的、也很具体而微、似乎也有理有据的解读。

史苏的解读,原文如下:

其繇曰:“士刲(kuī)羊,亦无亡也。女承筐,亦无贶(kuàng)也。西邻责言,不可偿也。归妹之睽,犹无相也。”震之离,亦离之震,为雷为火。为嬴败姬,车说(tuō)其輹(fù),火焚其旗,不利行师,败于宗丘。归妹睽孤,寇张之弧,侄其从姑,六年其逋,逃归其国,而弃其家,明年其死于高梁之虚。

“繇”就是“爻”,“其繇曰”也就是“归妹卦第六爻的爻辞是这么说的”。史苏边说爻辞,边做解释,整番话首先值得注意的一点是:从头到尾,多半都是押韵的。这很符合古代社会的特质:先有语言,后有文字,押韵最便于语言的流传,所以韵文早于散文。最早的爻辞,很可能都是口传心授的韵文。

把史苏的话用韵文形式翻译过来,大约就是这样的内容:“女人拿着筐,筐里空荡荡。士人去杀羊,却不见血光。西邻有责难,无计可补偿。归妹变成睽,没人能帮忙。”——到这里为止都是一句爻辞加一句解说,接下来是总结陈辞:“震卦变离卦,也就是离卦变震卦,又是雷,又是火,姓嬴的打败姓姬的。

车子熄火抛锚,大火烧掉军旗,不利于出兵打仗。在宗丘打仗会遭到惨败。‘归妹’的意思是嫁女,‘睽’的意思是孤单。敌人的弓张开了。侄子跟着姑姑,六年之后扔下家眷逃回祖国,第二年死在高梁一带的废墟。”

我们整体看下来,好像有一点明确的意思,又好像似懂非懂。“女人拿着筐,筐里空荡荡。士人去杀羊,却不见血光”,这似乎是“徒劳无功”的意思,看来把伯姬嫁到秦国不会给晋国带来什么好处。“西邻有责难,无计可补偿”,“西邻”这个意象竟然是凭空出现的,从爻辞里完全看不出来。

而根据当时的情形,晋国的“西邻”应当是指秦国,但秦国为什么会有责难呢,晋国又为什么“无计可补偿”呢,不知道,爻辞其实根本没提。“归妹变成睽”是说眼下的演算结果,但它还可以从字面上解释:“归妹”是嫁女的意思,“睽”是分离、孤单的意思。

嫁女当然意味着分离,这是废话,如果想让这句废话有点意义的话,那它应该意味着这次嫁女会导致晋国和秦国关系破裂。关系破裂而“没人能帮忙”,这当然不是好事,但这层意思分明是爻辞里看不到的,全是史苏的个人发挥。

“震卦变离卦,也就是离卦变震卦,又是雷,又是火”,这是从内卦和外卦的角度来做的分析。前边我讲过,一个六爻卦可以分解成两个三爻卦,下面那个三爻卦叫内卦,也叫贞,上面那个三爻卦叫外卦,也叫悔。

从内卦和外卦的角度来看,归妹卦是“兑下震上”,内卦是兑,外卦是震。归妹的第六爻发生了从阴到阳的变化,也就意味着震卦变成了离卦。史苏所谓“震卦变离卦”,就是这么来的。但为什么“震卦变离卦,也就是离卦变震卦”呢,这就不知道他有什么依据了。

每一卦都象征着一类事物,这是《周易》的一大通则。震卦象征雷,离卦象征火,这就是“又是雷,又是火”的来历。兑卦象征泽,于是我们可以把归妹卦的“兑下震上”结构视觉化,想象成一片水乡泽国正在经受雷鸣电闪。睽卦是“兑下离上”,可以想象成一片水乡泽国正有火光熊熊,似乎有一点赤壁之战的感觉啊。

接下来“姓嬴的打败姓姬的”,这句话最好理解。秦国是嬴姓国,晋国是姬姓国,“姓嬴的打败姓姬的”,那就是秦国打败晋国。但史苏究竟是怎么从雷、火、泽三个意象里推论出这一点的呢,实在找不到过硬的线索,大约他认为内卦表示自己一方,外卦表示对方,在伯姬出嫁这件事上,己方是晋国,对方是秦国,秦国从雷变成了火,这就预示着秦国将要打败晋国吧?

接下来看“车子熄火抛锚”,这当然是我为了便于大家理解才这么翻译的,原意是说车子脱落了某个重要部件。爻辞里并没有这个意思,但卦象确实和车子沾边,因为震卦除了象征雷,还可以象征车。卦的象征规则并不是只象征某个具体的事物,而是象征一种类型的事物,所以凡是能震的、声音大的东西都可以用震卦象征。

李商隐有一句诗“车走雷声语未通”,唐朝的车子走起来都是“雷声”,何况先秦。今天还有些“大师”用震卦象征车子,这就属于食古不化,知其然而不知其所以然。

同理,兑卦除了可以象征泽,还可以象征毁坏,潮湿总是很容易损毁器物嘛。归妹卦“兑下震上”因此就可以理解为车子下边的一个部件损毁了。

到此我们很容易产生一个疑惑:既然卦的象征能力是无穷的,那是不是还可以触类旁通,越说越多呢,为什么史苏只拿雷和车子什么的说事?

这是一个很关键的问题。如果我们通读《左传》、《国语》的卦例,就会看出一个规律:到底怎么解读卦象,其实连卦爻辞都不太重要,最重要的就是个人发挥的手段,最能体现李小龙“以无法为有法,以无限为有限”的哲学。

接下来看“大火烧掉军旗”,“火”有离卦做支撑,但“军旗”不知道是哪里来的。无论如何,如果真的是“车子熄火抛锚,大火烧掉军旗”,当然也就“不利于出兵打仗”了。到底会怎么不利,史苏竟然给出了很明确的预测:“在宗丘打仗会遭到惨败。”连战败的地点都算出来了,不可不谓神算。宗丘,其实正是韩原的别名。这样看来,史苏不但把韩原之战的结局预测准了,甚至连战争细节——车抛锚了——都讲到了。

我们也许会本着责备贤者的精神批评史苏:你都预测出韩原之战了,又何必拐着弯说宗丘呢,如果直接说韩原的话,晋惠公他们可能早就不打这一场注定惨败的战争了!

平心而论,这倒不能全怪史苏。晋惠公没能及时从宗丘想到韩原,可以说是被押韵规则害了。史苏原话“车说其輹,火焚其旗,不利行师,败于宗丘”,我们用普通话读是不押韵的,但在古音里,“旗”和“丘”,连同前面句子里的“姬”,属于同一个韵部,但如果把“宗丘”换成“韩原”,就押不上韵了。算卦先生的话语传统就是术语加押韵,一套一套的,史苏显然是个忠于传统的人。

但是,史苏到底是从哪里算出宗丘这个地名的呢?不但卦爻辞里毫无线索,就连卦的象征系统里也不可能出现这种地名。但史苏的神奇还不止于此,接下来他还准确预测出了韩原之战的后续事件,时间、地点、人物清清楚楚。

回到事件的开始:在韩原之战中做了秦国俘虏的晋惠公想起史苏当年的这番话来,抚今追昔,悔不当初。陪着他做俘虏的韩简却对史苏的神算不以为然,说出了一番掷地有声的、很能代表周人特质的见解……

,