来源:2013年 辽沈晚报

乾清宫老照片与正大光明匾额

【注】据目前的报道,《康熙皇帝遗诏》共有4份,其中两份在大陆、两份在台湾地区。专家认为,不排除其中有两份是底稿。因为按照常规,皇帝的圣旨一般都有专人起草,等皇帝提了建议后再正式盖章颁布。其中,中国第一历史档案馆珍藏的满文《康熙遗诏》,整幅“遗诏”长1.55米,宽0.8米,为卷轴式,需两人合作才能全部展开。“遗诏”写在一张明黄色的宣纸上,这种颜色是清代皇家的御用颜色。由于年代久远,“遗诏”上看到了形如山水画般的大片霉迹,不仔细看,会让人误以为遗诏写在一幅山水画上。

诏书的文字自右向左,自上往下书写,汉、满、蒙三种文字书写的是同一内容。汉文共约1700余字,第一部分主要讲述的是康熙在位60年的功绩,据介绍这部分内容早在康熙56年就已写好。

第二部分,也就是整个诏书的核心部分,宣告了帝位的继承人。“雍亲王皇四子胤,人品贵重,深肖朕躬,必能克承大统,著继朕登基,继皇帝位……”这短短的31个字,似乎可以澄清存留了近三百年的谜团之争。

辽宁省档案馆珍藏着另一份《康熙遗诏》。

台湾“中央研究院”历史语言研究所珍藏有《康熙遗诏》的汉文本。

《康熙遗诏》的文本共有四件,其中两件是满汉合璧并盖有篆文“皇帝之宝”和满文“皇帝之宝”的玉玺大印。1949年后,台湾中研院和北京一史馆各保存一件。有专家认为,北京保存的康熙遗诏文本上,有四处明显挖补、塗改,我认为,这是抄写的人有意为之,目的就是要向世人和后人暗示,康熙遗诏是被雍正挖掉、重写了的。从满汉合璧《康熙遗诏》的现状来看,很有可能。 海峡两岸两件满汉合璧康熙遗诏的文本长度,都是2米以上。北京保存的长2.64米,宽0.89米;台湾保存的长2.02米,宽0.86米,必须卷起来保存。

康熙传位遗诏,原件存于中国第一历史档案馆

记者看到辽宁省档案馆收藏的“康熙遗诏”用汉、满、蒙三种文字书写同一内容。其中写有“雍亲王皇四子胤禛,人品贵重,深肖朕躬,必能克承大统,著继朕登基,继皇帝位……”这皇四子胤禛,就是雍正。

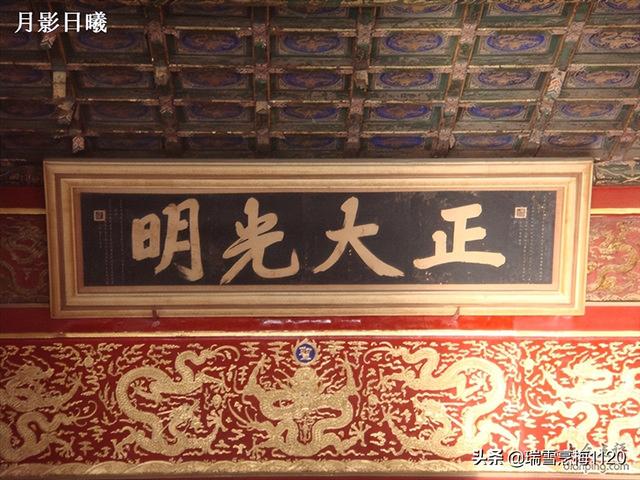

省档案馆专家介绍,雍正即位后,始建秘密立储诏书,封于匣内,高悬乾清宫正大光明匾额之后,皇帝死后取出,昭告天下。

这份诏书完全可以证明雍正的合法身份。因为传位诏书中的满文中,“于”和“十”是完全不同的两个字,没有矫饰的可能,而清代汉文诏书中用的都是繁体字,“於”字和“十”字在字形上相去甚远,难以更改。

【附录】 《康熙遗诏》全文如下:

从来帝王之治天下,未尝不以敬天法祖为首务。敬天法祖之实在柔远能迩、休养苍生,共四海之利为利、一天下之心为心,保邦于未危、致治于未乱,夙夜孜孜,寤寐不遑,为久远之国计,庶乎近之。今朕年届七旬,在位六十一年,实赖天地宗社之默佑,非朕凉德之所至也。历观史册,自黄帝甲子迄今四千三百五十余年共三百一帝,如朕在位之久者甚少。朕临御至二十年时,不敢逆料至三十年,三十年时不敢逆料至四十年,今已六十一年矣。《尚书*洪范》所载:一曰寿、二曰富、三曰康宁、四曰攸好德、五曰考终命,五福以考终命列于第五者,诚以其难得故也。

今朕年已登耆,富有四海,子孙百五十余人,天下安乐,朕之福亦云厚矣,即或有不虞心亦泰然。念自御极以来,虽不敢自谓能移风易俗、家给人足,上拟三代明圣之主,而欲致海宇升平,人民乐业,孜孜汲汲、小心敬慎,夙夜不遑,未尝少懈。数十年来殚心竭力,有如一日,此岂‘劳苦’二字所能概括耶?前代帝王或享年不永,史论概以为酒色所致也,皆书生好为讥评,虽纯全净美之君,亦必抉摘瑕疵。朕今为前代帝王剖白言之,盖由天下事繁,不胜劳惫之所致也。

诸葛亮云:“鞠躬尽瘁,死而后已”,为人臣者惟诸葛亮能如此耳。若帝王仔肩甚重,无可旁诿,岂臣下所可以比拟?臣下可仕则仕,可止则止,年老致政而归,抱子弄孙,犹得优游自适。为君者勤劬一生了无休息之日,如舜虽称无为而治,然身殁于苍梧,禹乘四载,胼手胝足,终于会稽,此皆勤劳政事、巡行周历,不遑宁处,岂可谓之崇尚无为、清静自持乎。《易》遁卦六爻,未尝言及人主之事,可见人主原无宴息之地可以退藏,鞠躬尽瘁,诚谓此也。

自古得天下之正莫如我朝。太祖、太宗初无取天下之心,尝兵及京城,诸大臣咸云当取,太宗皇帝曰:明与我朝素非和好,今欲取之甚易,但念系中国之主,不忍取也。后流贼李自成攻破京城,崇祯自缢,臣民相率来迎,乃剪灭闯寇入承大统,稽查典礼,安葬崇祯。昔汉高祖系泗上亭长,明太祖一皇觉寺僧,项羽起兵攻秦而天下卒归于汉;元末陈友谅等蜂起,而天下卒归于明。

我朝承袭先烈,应天顺人,抚有区宇,以此见乱臣贼子无非为真主驱除也。凡帝王自有天命,应享寿考者不能使之不享寿考,应享太平者不能使之不享太平,朕自幼读书于古今,道理粗能通晓,又年力盛时,能弯十五力弓,发十三握箭,用兵临戎之事,皆所优为。然平生未尝妄杀一人,平定三藩,扫清汉北,皆出一心运筹。户部帑金,非用师、赈饥未敢妄费,谓皆小民膏脂故也,所有巡狩行宫不施采缋,每处所费不过一二万金,较之河工岁费三百余万尚及百分之一。昔梁武帝亦创业英雄,后至耄年,为侯景所逼,遂有台城之祸;隋文帝亦开创之主,不能预知其子炀帝之恶,卒致不克令终,皆由辨之不早也。朕之子孙百有余人,朕年已七十,诸王大臣官员军民与蒙古人等无不爱惜。朕年迈之人,今虽以寿终,朕亦愉悦至。

太祖皇帝之子礼亲王王之子孙,现今俱各安全,朕身后尔等若能惕心保全,朕亦欣然安逝。雍亲王皇四子胤禛,人品贵重,深肖朕躬,必能克承大统。着继朕登基,即皇帝位,即遵舆制,持服二十七日,释服布告中外,咸使闻知。

康熙六十一年十一月十三日卯

皇室后裔揭秘:雍正伪造遗诏篡夺皇位的真相

来源:中国新闻网

有关雍正(胤禛)继位的问题,一直是清史研究中的最大谜案之一。北京科技报报道,上海学者金恒源(爱新觉罗·恒源)在专业期刊《史林》上撰文指出,根据对有关史料的重新解读,发现两份满文《康熙遗诏》中均无由皇四子继位的明确记载;所谓“八人同受面谕”是雍正后来的伪作;现存的“遗诏”也是大臣隆科多受雍正之命所伪造的。

金恒源在文章中指出,著名清史专家王钟翰曾对中国第一历史档案馆珍藏的满文《康熙遗诏》进行考证,王钟翰证实,原件是残缺的。在这份满文的《康熙遗诏》原件中,并没有“皇四子……继位”的内容。也没有“雍亲王皇四子胤禛人品贵重”这最重要的一句话。

前几年,台湾学界宣布又发现了一份康熙亲笔遗诏,诏书中明确记载着“传位于皇四子”的内容。台湾中科院史语所精通满文的清史专家李学智,对原件进行了考证。据李学智的判断,目前所见的所谓《康熙遗诏》,全部是康熙去世三日后,由胤禛伪造的。李学智指出,在伪造遗诏的过程中,首先存在着隆科多“票拟”(即起草)遗诏的事实。

“八人同受面谕”应系雍正事后伪造

认为雍正是合法继位的学者认为,康熙去世前曾对八位大臣面谕,皇位由皇四子继承。那么这里的“八人同受面谕”是确有其事,还是雍正事后编造的?

金恒源在文章中指出,据史料记载,康熙是在康熙六十一年十一月十三日晚9点左右“宾天”的,而在临终这一天的凌晨1至3点间“急召”胤禛。而胤禛到达畅春园之前的上午7点左右,康熙已将三、八、十三等七位皇子及隆科多急召入宫,宣布了“皇四子人品贵重……着继皇帝位”的决定。但这些都是雍正在当了皇帝7年之后,才突然举出的证据。

金恒源认为,如果确实存在康熙在他去世的当天上午当众宣布“四阿哥继位”一事,以胤禛的一贯为人和即位合法性斗争的惨烈程度,胤禛断无可能把如此重要的信息拖延到7年以后再作宣布。所以,答案只有一个,“八人同受面谕”一说完全是雍正、张廷玉等人编造的伪证。

胤禛、隆科多阴谋勾结的证据

金恒源在文章中指出,就在十日胤禛去南郊祭天的同一天,胤禛竟一日“三次派遣护卫、太监等”人进驻康熙所在的畅春园,此后每日不断派遣护卫进驻该园。在康熙已经正式宣布“自初十日至十五日静养斋戒,一应奏章,不必启奏”的情况下,胤禛仍可以每日派人进驻畅春园。值得一提的是,当时的隆科多任九门提督,专门卫戍京师。这里面若无隆科多的支持,绝无成功的可能。

值得注意的是,在《圣祖实录》中,对胤禛每日“三次派遣护卫”进驻畅春园,用的是“候请圣安”,而到乾隆修撰《世宗实录》时,却将“候请圣安”改为“恭请圣安”。一字之改,充分暴露出胤禛、隆科多等人的阴谋伎俩。

胤禛、隆科多联手控制住畅春园,显然只是阴谋篡位的第一步。第二步就是在康熙去世后,用最快的速度造成胤禛继位的既成事实,完成篡位。

金恒源指出,清史专家王钟翰早有雍正伪造《康熙遗诏》的说法。所谓《康熙遗诏》,完全是雍正命隆科多“撰书”(起草)的作品。据李学智介绍,台湾中研院史语所保存着康熙六十一年十一月十三日至十二月二十八日的满文《上谕档册》共75件。其中有一件内容如下:“康熙六十一年十一月十四日诸阿哥等奏:恭阅尚书隆科多撰书《遗诏》。奉旨:是。着交内务府、翰林院会同撰写。”

可见,康熙去世时,胤禛、隆科多并没有能拿出遗诏来,是隆科多抢先“口述”康熙留下由皇四子“继承大统,即皇帝位”的“遗言”。而且在康熙去世的第二天,又是隆科多一人在雍正命令下独自起草了《遗诏》,十六日宫内宣读的虽然是内务府、翰林院会同撰写,但底本却出自隆科多之手。

疑云重重的康熙大殓

金恒源指出,胤禛、隆科多匆匆举行康熙大殓的做法,也充满了阴谋气味。康熙去世于十一月十三日晚7至9时,第二天(十四日)已登帝位的胤禛就下令举行大殓,而且把大殓的时间定在戌刻(即晚上七至九时)。当时京城气候已经寒冷,尸体装殓存放不存在问题。

太平盛世的皇帝大行之礼非同小可,新主必要与皇子、重臣会同礼部仔细研究方案,选定吉日隆重举行,胤禛为何如此急不可耐?目的只有一个,就是借机把皇子、大臣马上召进宫来。一旦进宫,在隆科多严密监控下,只能俯首就范。没有任何史料可以证明,康熙去世当晚,三、八、九、十等众阿哥都已及时知道并在场参加了有关的重要活动。

我看“康熙遗诏” 日期:2010-01-13

作者:金恒源 来源:文汇报

读“笔会”2009年12月16日周汝昌先生的《真假难辨的康熙传位遗诏》,觉得周先生写得很好。我长期关注这个问题,特此提供一些补充。 《康熙遗诏》的文本共有四件,其中两件是满汉合璧并盖有篆文“皇帝之宝”和满文“皇帝之宝”的玉玺大印。1949年后,台湾中研院和北京一史馆各保存一件。那么,这两件《康熙遗诏》的文本,究竟有没有问题呢?我认为问题很大。 两件满汉合璧《康熙遗诏》中,都是汉文文本中写明皇四子继位,而满文内容都严重缺损,都不见要皇四子继位的记载内容。

为什么在同一张纸上,汉文内容都是完整的,满文内容都严重缺损,都不见要皇四子继位的记载内容呢? 北京保存的康熙遗诏文本上,有四处明显挖补、塗改,我认为,这是抄写的人有意为之,目的就是要向世人和后人暗示,康熙遗诏是被雍正挖掉、重写了的。从满汉合璧《康熙遗诏》的现状看,很有可能。 海峡两岸两件满汉合璧康熙遗诏的文本长度,都是2米以上。北京保存的长2.64米,宽0.89米;台湾保存的长2.02米,宽0.86米,必须卷起来保存。从常规上讲,即使保存不当,它的损坏也应在最外露的一头。但北京保存的康熙遗诏文本,最后面的满文日期还清楚可见,日期前面的内容也有的,夹在这之间的要谁继位,却不见了,损坏得非常蹊跷。是否因为汉文“十”可改“于”,满文却无法改? 凡此种种都指向一件事:康熙帝临终前拟就的诏书上,写的不是皇四子、后来的雍正。

真假难辨的康熙传位遗诏 日期:2009-12-16

作者:周汝昌 来源:文汇报

大陆、台湾联合举办的《雍正——清世宗文物大展》开幕后,立即引起海内外各界人士的巨大兴趣,观者如潮,盛况空前。所因何故?当然缘由并非一端,但有一个大问题却是广大群众共同注意的焦点,那就是雍正之得位究竟是合法的继承,还是另有内幕,即出于历史上不乏前例的矫诏篡位的政变手段?这是清史上著名的三大疑案之一,历来众说纷纭、莫衷一是。

目今,媒体上已然披露了一件康熙传位皇四子胤禛的文件,如果此件真实,那么这一争论可告休矣;但事情并没有这么简单,而我也很想和大家一起试作一些讨论。本文并不涉及雍正个人以及他的政治得失种种问题,只说传位一事,我个人有些看法,谨供大家参考。 雍正的名声历来不佳,但这不等于说他得位后没做过好事。孟子说:纣王不如是之恶也。意思是说纣王确实做了很多坏事,故他得恶名并不过分,但后人把一切坏事都扣在他身上,这就不都是历史真实了。所以,雍正作为一个皇帝到底该如何评价,与他如何得位是两个问题,不宜混为一谈。如今,且说我个人是不相信康熙真的把皇位传给雍正的,理由何在?

以下几点咱们共同思索、解答一番,或许不无益处。 第一、康熙老皇帝生了二十几位皇子,据档案记载胤禛本为第十一子,他有个同母兄弟,第十四子,名叫胤禎,这个胤禎明明白白见于《康熙御制文集》。有一次,康熙给少数几位皇子加封品级,其中列有胤祉、胤祹、胤禎,字迹分明。这次加封,有的升为贝勒,有的升为次一等的贝子,而胤禎正是升为贝子的一位皇子,这就是再清楚不过的了,谁也无法改变这份历史文献。然而,怪事发生了,除了我所举的这一处明文印证之外,我们所能见到的清史官书里面再没有胤禎的名字出现了,此第一怪事也。

第二、雍正似乎非常害怕真假的“真”字和贞洁的“貞”字同时并见。例如,康熙朝大诗家王士禎再也不能写作“士禎”而变成“士正”了。这类的例子举不胜举,就连曹寅(曹雪芹祖父)之岳父李士楨也不能公开书写,也得变成李士正了。再如,古时河北地方有一地方名为真定,到了雍正那时是不能再写古名的,而要写成“正定”了。我们要问的是:你雍正皇帝要避本名半边的“真”那是可以的,为何连与你无关的“貞”也要如此厌恶,好像他一见那个“貞”就吓得心惊胆战一般,此为何也?令人费解,百思不得其故,我之所疑者二也。

第三、康熙皇帝一生没有什么提得起的缺陷遗憾,只有立太子这件事使他伤透了脑筋,也伤透了心。而他最喜欢的太子胤礽文武全才堪继大位,却被人勾引坏了,康熙心里明白这就是别的皇子用种种手段害了胤礽,以便他们得到传位的机会。简而言之,几经周折,康熙见胤礽终于不可救药了,只好废掉,从此再不言说另立太子之事。有大臣冒死谏言,使得康熙怒不可遏,立即严加痛惩。因为康熙认定,凡是劝他再立太子的大臣都是想与太子结党,图谋日后营私窃权的坏人……所以他终身并未有任何另立太子之表示,不言自明,而人们却都明白,他心中早已认定了十四子胤禎的了。

所以,当康熙亲征外出时,在都城代理政事的就是胤禎一人。然后,当西北有重要军事行动时,所派的大将军不是别人,就又是胤禎。不但此也,当奉命赴任离京之时,皇帝本人率领全朝文武百官一直送胤禎到百里之外,军马旌旗遮天蔽日,前所未有,盛况惊人,谁的心里都明白如揭,此即老皇帝暗示给大家:胤禎就是我的内定继位人呀!别人谁能当得起这样非常之大礼吗?

第四、雍正得位之后,所做的第一件大事就是立刻急召胤禎回京,而这时的官书在所提到胤禎的地方突然都变成“胤禵”了,这是怎么回事?谁也说不清,也没有人解释过,这岂不是天下第一怪事哉?此我之第四疑也。

第五、当胤禎在军中忽接急诏要他立刻回京,也不知何事,奉命而归。回来一看,皇帝竟然是胤禛,惊得不知所措,当然他也不会就给雍正行君臣之礼,雍正就把他软禁起来,而后来雍正治这位胤禵的罪名时,内有一款就是说胤禵回京见了他连君臣礼数都不遵行,罪状一也。这就充分证明胤禎心里早已明白父皇内定的继位人是他自己,而现在已经被他同母兄给一手夺去了,连一点挽回的希望都没有了。请问:如果康熙真是安排计划日后传位者是胤禛的话,以上种种情节应当如何解释?我想清史专家们比较深入研求,当可获得历史之真实吧。 第六、我曾见某媒体披露过一文,其中主要内容是依据溥杰的回忆,他和他的皇兄溥仪,有一次在宫中某殿内偶然发现有一件文物密封,外面题字说:凡爱新觉罗子孙,任何人都不许打开偷看,否则即不能再算是爱新觉罗的后代,云云。

因当时他们兄弟二人尚属幼年,不知轻重,见此题字反而引起更大的好奇心,觉得并无第三人知道,咱们就打开看看吧。这一看可真吓坏了,原来正是有关康熙传位给雍正的反证据(即可以证明雍正不是合法继位者)。他们俩吓坏了,赶紧跪下叩头,把这件密封文物复归原处。这一条媒体文章是否真实,还是有人编造,我不得而知,也不能武断它是否为历史真实,但我觉得既然谈到这个问题,也不妨附带在此,可供专家深入探究,或许不无用处也。

以上是我个人的几个疑点,不必讳言,我对雍正得位而成为皇帝一事是抱有怀疑态度的。那么,现今两岸联合举办的展览会上展出的那件传位遗诏又当如何看待?我不妨再画蛇添足几句:史家们熟悉得很,早在秦始皇病重,有待决定传位于哪个人时,就发生了他的两位臣下赵高、李斯二人做出了假传位诏书的事情,这不也是可以令人发生某种联想的吗?

,