女士们,先生们,老少爷们儿们!在下张大少。

编译一篇侯世达发表在《科学美国人》上的文章。

音乐和视觉艺术有什么区别?如果有人问我这个问题;我会毫不犹豫地回答。对我来说,主要的区别是时间性。音乐作品本质上涉及时间;视觉艺术作品不会。更准确地说,音乐是由声音组成的,这些声音是为了以特定的顺序和速度播放和聆听。因此,音乐基本上是一维的;它与我们的生存节奏息息相关。相比之下,视觉艺术作品通常是二维或三维的。绘画和雕塑很少有眼睛必须遵循的内在“扫描顺序”。活动物体和其他运动艺术作品可能会随着时间的推移而改变,但通常没有任何特定的初始状态、最终状态或中间状态。你可以自由来去。

当然,这种概括也有例外。欧洲艺术有宏伟的檐带和历史题材的循环图,东方艺术有长达数百英尺的复杂的田园卷轴。这些类型的视觉艺术在扫描眼睛上强加了一个时间顺序和速度。有起点也有终点。通常,就像在故事中一样,这些点代表相对平静的状态,尤其是在结尾。介于两者之间的是各种类型的。紧张感是以一种特殊但令人愉悦的视觉节奏来建立和解决的。较平静的结束状态通常是有序的,在视觉上很简单,而较紧张的中间状态通常更混乱和视觉上混乱。如果你用“听觉”代替“视觉”,那么音乐也是如此。

多年来,我一直着迷于试图以视觉形式捕捉音乐体验的本质。我对如何做到这一点有自己的想法;事实上,我花了几年时间研究一种视觉音乐。然而,我绝不认为有一种独特的或最好的方式来完成这项“翻译”的任务,事实上,我经常想知道其他人会如何尝试。我见过几次这样的尝试,但大多数都以失败告终。一个引人注目的反例是纽约州立大学布法罗分校的建筑设计教授威廉·赫夫(William S. Huff)创作的一组“拼花变形”元作品。

我说“元组合”是有理由的。威廉·赫夫本人从未创作过一个拼花地板的变形。然而,他从他的学生那里得到了几百个这样的作品,并在这个过程中,他把这种艺术形式带到了一个高度。他可以被比喻为一个优秀的乐队的指挥。虽然指挥家在演出过程中没有发出任何声音,但我们把声音的质量归功于做这项工作的人。我们只能猜测,在演出过程中,他做了多少准备和指导。

所以,威廉·赫夫功不可没。不要把功劳完全归于完成这些作品的学生们,“功劳”这个词有一种更广泛的意义,它只属于赫夫,他自己塑造了整个艺术形式。让我打个比方。瞪羚是一种神奇的动物,然而并不是它们本身,而是进化的选择性压力——造就了它们物种独特而奇妙的特性。在这里,赫夫的判断和评论扮演了那些非个人进化选择压力的角色,并从中塑造了一种有活力的传统,一种艺术的“物种”,每一个新的例子都被例证和扩展。

在引言中所需要说明的就是“拼花地板变形”的含义了。实际上,它几乎是不言自明的。传统上,拼花地板是一种规则的马赛克,用木材镶嵌在优雅房间的地板上。变形就是变形。赫夫的拼板更抽象:它们是平面的规则拼板(或拼块),理想情况下用零厚度线段和曲线绘制。变形不是任意的,但必须满足两个基本要求:(1)必须只在一个维度上发生变化,这样才有可能看到一个镶嵌逐渐变成另一个镶嵌的时间进程,(2)在每个阶段,图案必须构成平面的规则镶嵌,也就是说,必须有一个单元可以与自身结合,以便它可以精确地覆盖无限平面。

从这个非常简单的想法中,出现了一些惊人的美丽作品。赫夫解释说,早在1960年,他最初的灵感来自M: C .埃舍尔的木刻作品《日与夜》的飞鸟密铺,平面逐渐扭曲(当眼睛向下扫描时),直到它们变成菱形,看起来像从空中看到的农田的镶嵌图案。当然,埃舍尔因他的镶嵌作品而出名,既有纯粹的,也有扭曲的,还有他用艺术和现实玩的其他令人难忘的游戏。

鉴于埃舍尔的密铺几乎总是基于动物的形式,赫夫决定将他的范围限制在纯粹的几何形式。从某种程度上来说,这就像作曲家决定遵循简朴的音乐模式,完全避免任何可能产生“节目”(即声音背后的某种图像或故事)的东西。这一决定的一个影响是,美和视觉兴趣必须完全来自抽象形式相互作用的复杂性和微妙性。没有什么能像动物图片那样“吸引”眼睛。只有未被掩盖的感性经验。

由于这种艺术形式的线性,赫夫把它比作视觉音乐。他写道:"虽然我对音乐一无所知,音盲一枚,讨厌钢琴课(但却能被巴赫、维瓦尔第或德彪西所迷惑),我让学生们'阅读'他们的设计,就像我猜想一个音乐家可能会扫描一部作品一样:主题、事件、音程、从一个事件到另一个事件的步数、节奏、重复(如果不完全控制的话,这可能是破坏性的,也可能是强化性的)。这些主要是时间性的,而不是空间性的构成(虽然所有主要是时间性的构成,都必然有空间性的元素,反之亦然,例如,单格画面是动态画面的基本元素)"。

拼花变形的基本要素是什么?首先是允许的密铺类别。在这篇文章中,赫夫写道:“我们玩的是与埃舍尔不同的游戏(或者更确切地说,是更紧密的游戏)。我们只用A拼块(即相同手性的同卵拼块)。我们不像他那样使用A和A'拼块(即两个手性的同源拼块砖),尽管这个规则的一个例外是被称为二元对立的例子。最后,我们不使用A和B拼块(即两个不同的互锁拼块),因为两个这样的拼块总是可以被看作是一个更大的拼块的细分。"

另一个基本要素是标准变形装置的储备。典型的装置包括延长或缩短一条线;旋转一条线;在线段内的某处引入“铰链”,使其可以“弯曲”;在线的中间或顶点引入“凸起”(具有简单形状的小侵入或挤压);移动、旋转、扩展或收缩一组线,形成一个自然的子单元,以及这些主题的变体。为了理解这些描述,你必须认识到“一条线”或“一个顶点”的引用实际上是对一个单元内的一条线或一个顶点的引用,因此当一条这样的线或一个顶点被改变时,在该单元的副本中起相同作用的所有相应的线或顶点都经历相同的变化。由于这些副本中的一些可能相对于主单元成90度(或其他角度),一个局部无害的变化可能会在相应的点引起变化,导致意想不到的交互,其视觉结果可能非常令人兴奋。

言归正传,让我们来研究一些具体的作品。看看标题为“Fylfot Flipflop”的那幅。这是最早的一个,是一个早期版本,由卡内基梅隆大学的弗雷德·沃茨于1963年绘制。如果你只是让你的眼睛掠过山顶,你会得到扫描一个小山脉的独特感觉。在每一个边缘,你从一个完全平坦的平原开始,然后进入平缓起伏的山丘,这些山丘变得更高更陡,最终变成锯齿状的山峰;过了中心点,这些开始变软,变成较低的山麓,逐渐向平原延伸。这一点即使是不经意的一瞥也是显而易见的。更微妙的是下面的线,它的曲折与顶线相差180度。请注意,在正中央,这条线是完全静止的:一个完美的水平延伸,两侧是越来越多的牙齿区域。在它下面还有七条水平线。因此,如果你完全过滤掉垂直线,你会看到九条水平线一条叠一条,奇数条在中间交错,偶数条在中间平滑。

那么垂直线呢?左边和右边的边界线都是完全垂直的直线。然而,它们的近邻是尽可能参差不齐的,由反复的90度弯曲组成。下一条靠近中心的垂直线实际上又是上下垂直的。然后又有一条波浪线,以此类推。当你在画面中移动时,你会看到锯齿状的线条逐渐变得不那么锯齿状,直的线条变得越来越锯齿状,直到中间的角色完全颠倒过来。然后这个过程继续下去,所以当你到达另一边的时候,线路又恢复了正常。如果你能过滤掉水平线,你会看到相当参差不齐锯齿状线条和相对较直的线条交替出现。

当这两种极其简单、独立的图案——水平和垂直——叠加在一起时,出现的是一场意想不到的丰富的感知盛宴。在最左边和最右边,眼睛挑选出包含在完美方块中的向左和向右的fylfots。在中间,眼睛立刻看到中间的fylfots都不见了,取而代之的是风车内部完美的十字。

然后一个奇怪的知觉反转发生了。如果你只是将注意力斜斜地转移半个风车,你会发现眼前就有一个fylfot!事实上,突然间,中央部分出现了很多fylfot,而之前你看到的只是风车内的十字架。事实上,突然间,fylfots出现在中央部分的所有地方,而之前你一直只看到风车内的十字架。当然,反过来说,现在当你看两端的时候,你会发现到处都是风车,风车里面都是十字架。没有fylfots! 这是一个简单得惊人的设计,但效果却几乎让所有人都措手不及。

这是一个被称为“重组”的无处不在的视觉现象的简单例子,在这种现象中,单位细胞的边界线移动,使得以前完全淹没和不可见的结构从眼睛中跳出来,而相反,当然,刚才完全明显的结构现在是不可见的,已经通过重组或感知边界的移动被分成单独的概念块。这既是一种感知现象,也是一种概念现象,是对图案最敏感的眼睛和头脑的微妙结合的一种享受。

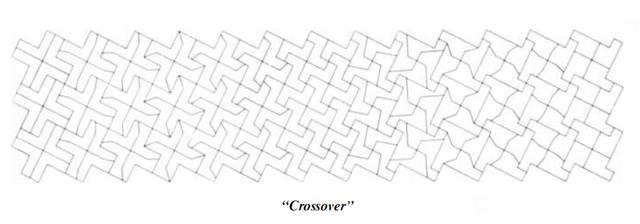

再举另一个重组的例子,看看理查德·莱恩(Richard Lane) 1963年在卡内基梅隆大学创作的《Crossove》。中间发生了一些非常神奇的事情,但我不会告诉你是什么。你自己仔细找就可以了。

顺便说一下,在“Fylfot Flipflop”中还有一些功能有待解释。起初它看起来是镜像对称的。例如,在左侧末端的所有fylfots都是逆时针旋转,而在右侧末端的所有fylfots都是顺时针旋转。到目前为止,很对称。然而,在中间,所有的fylfot是逆时针方向的。这显然违反了对称性。此外,形变的四分之一方向和四分之一方向两个阶段,彼此应当是互为镜像的,但彼此却完全没有相似之处。你能弄明白左右两边微妙的不对称背后的逻辑吗?

这幅作品还展示了拼花变形与音乐相似的另一种方式。一个单元格,或者更确切地说,是由一堆单元格所组成的垂直横截面,类似于音乐中的音阶。一段音乐的韵律是由整页重复的单元格构成的。旋律线跨越测量边界的流动被视力线(如山脉线)跨越许多单元格的流动所模拟。

在讨论数学图案与音乐之间的关系时,总是会提到巴赫的音乐,这次也不例外。我特别想起了巴赫的一些风格更统一的作品,比如《十二平均律》(The Well-tempered Clavier)的某些前奏曲,在每一小节中,都有一个特定的模式执行了一两次,甚至可能更多次。从一小节到另一小节,这种图案经历了缓慢的变形,在许多小节的过程中,从调和空间的一个区域蜿蜒到遥远的区域,然后通过一些迂回的路线缓慢地返回。对于具体的例子,你可以听(或看)第一卷,第一卷和第二卷,第三卷和第十五卷的乐谱。许多其他的前奏曲在某些地方也有这种特征,尽管不是全部。

巴赫很少刻意玩弄他的听众的知觉系统。他那个世纪的艺术家们,虽然他们偶尔也玩玩感性游戏,但对我们现在认为属于感性心理学的问题,却没有那么成熟,也没有那么着迷。重组这样的现象会让巴赫很感兴趣,我有时希望他知道某些效果,并能试一试,但我又提醒自己,无论巴赫可能花了多少时间来玩弄新奇的想法,都必须从他创作我们所熟知和喜爱的杰作的时间中减去,所以为什么要篡改如此珍贵的东西呢?

另一方面,我并不认为这个论点100%令人信服。谁说你要去想象玩弄过去,就要把名人的一生保持长度不变?如果可以想象给巴赫讲感性心理学,为什么也不能想象在他的有生之年多加几年让他去探索?毕竟,对巴赫的岁月唯一神强加的(也就是绝对不可滑动的)约束是,他们和莫扎特的岁月加起来是100年,不是吗?因此,如果我们给巴赫多加五年,那么我们只需要从莫扎特身上减去五年。诚然,这很痛苦,但也没那么糟糕。我们甚至可以让巴赫活到100岁!(莫扎特根本不会存在。)

虽然很难想象,也不可能知道如果巴赫生活在20世纪,他的音乐会是什么样子,但如果他生活在这个世纪,当然也不可能知道史蒂夫·赖克的音乐会是什么样子。事实上,我正在听它的录音。现在,赖克的音乐真的是有知觉心理意识的。在整个过程中,他一直在处理感知的变化和模糊性,从一个节奏到另一个节奏,从一个和谐的原点到另一个,不断地让听众紧张不安,并因神经能量而刺痛。想象一个类似拉威尔的“博莱罗”的作品,只是粒度更细,这样它就有了一个3秒的单位细胞,而不是大约1分钟的单位细胞。它的变化是如此微小,以至于有时你几乎看不出它在变化,而在其他时候,变化会突然出现在你面前。J在听赖克的什么曲子?这没什么关系,因为他的大部分音乐都符合这个特征,但是为了具体起见,你可以试试“大型合奏音乐”、“八重奏”或“小提琴阶段”。

现在让我们回到拼花地板变形的问题上。1964年由卡内基梅隆大学的理查德·梅斯尼克执行的《眩晕蜂》涉及另一种感知技巧。左侧看起来像一个完美的蜂巢(有点不太诗意地说,一个完美的浴室地板)。当我们向右移动时,它的完美性似乎受到了质疑,因为晶格的刚性让位于看起来更圆的形状。然后我们注意到它们中的三个结合在一起形成了一个更大的形状:一个由三个有点压扁的五边形组成的超级英雄。奇怪的是,如果我们现在把眼睛从右向左扫回到起点,我们就再也不能像以前那样看到左边了。小六边形现在不断地把自己分成三组,尽管这种分组变化很快。在我们的脑海中,我们经历了“闪烁的集群”,在那里群体形成一会儿,然后解散,他们的组成部分立即重新组合成新的组合。诗歌术语“闪烁的簇”来自一个著名的水分子行为理论,其中的键是氢键,而不是金属键。

更令人目瞪口呆的也许是斯科特-格雷迪于1977年在纽约州立大学布法罗分校(SUNY at Buffalo)创作的《惊愕》(Consternation)[第15页]。这是另一件拼花地板变形的作品,其中六边形和立方体争夺感知上的优势。它的外观是如此复杂和激动,以至于我几乎不敢尝试对它进行分析。在它的中间区域,我发现了与埃舍尔最好的变形作品中存在的同样令人兴奋的视觉伪混沌。

也许无关紧要,但我怀疑不是,这些研究的许多名字让我想起了Zez Confrey的作品,Zez Confrey是20世纪20年代最著名的作曲家,他的新奇钢琴曲,如 "Dizzy Fingers "和 "Kitten on the Keys",还有——我最喜欢的——"Flutter By, Butterfly"。Confrey擅长将破烂音乐推向极限而又不失音乐魅力,有些结果在我看来有一种俏皮、炫目的吸引力,与这种拼花地板变形的爵士外观不谋而合。

下一个拼花变形,“古老东方装饰的奇异之处”,由Francis O’donnell于1966年在卡内基梅隆大学完成[第16页],是基于一个极其简单的原则:在单线段中插入一个“铰链”,然后在铰链处弯曲这段。这种令人惊叹的丰富结果的原因是,产生镶嵌的单元格在垂直和水平方向上都发生了,所以弯曲它的一种方式也诱导了横向弯曲,而这两种弯曲结合起来产生了这种奇怪和意想不到的模式。

另一个显示了一个极其简单但精心选择的变换原理所带来的惊人结果的变形是 "Y结",由纽约州立大学布法罗分校的Leland Chen在1977年执行[第16页]。如果你全神贯注地观察它,你会发现它的单位单元是一个三叶螺旋桨的形状,而且单位单元的形状永远不会改变。唯一发生变化的是紧紧卡在单元格内的Y。而Y的唯一变化方式就是顺时针非常缓慢地旋转。诚然,在旋转的最后阶段,这将迫使一些之前恒定的线段延长一点,但这并不会以任何方式改变单元格的轮廓。选择得当的简单是很了不起的。

我最喜欢的三幅作品是 "Crazy Cogs"(Arne Larson,Carnegie-Mellon,1963年)、"Trifoliolate"(Glen Paris,Carnegie-Mellon,1966年)和 "Arabesque"(Joel Napach,纽约州立大学布法罗分校,1979年)[第16和17页]。它们都有一个共同的特点,就是随着向右移动,越来越复杂。前面的大多数变形都没有这种不可逆转的极端品质,也就是说,棘轮式的品质标志着一个进化过程正在发生。我不禁怀疑,设计者是不是认为自己已经把自己画进了一个角落,尤其是在 "阿拉伯式 "的情况下。除了逆行运动,也就是回溯你的脚步,你有什么办法可以从那个超级纠结中解脱出来吗?我怀疑有,但我不愿意去找它。

作为对比,看看《剃刀刀片》,这是一篇相对平静的延伸研究[前页]。它没有署名,但1966年在卡内基-梅隆绘制而成。就像我描述的第一幅作品“Fylfot Flipflop”一样,这幅作品也可以分成长长的波浪状水平线和垂直的结构。如果你从右边开始,就更容易看到它们了。例如,你可以看到下面有一条长长的弯弯曲曲的线与众多小的缺口,起伏的左边和这样做脱落一些缺口,这样在边缘,它已经演变成一场完美的方波,这种周期性的波形称为傅里叶分析。与这种水平结构相补充的是一种难以描述的类似的垂直结构。我的脑海里浮现的是两个装饰华丽的、长方形的沙漏,脖子上戴着圈,一个压在另一个上面。你可以自己看看。

就像“Fylfot Flipflop”一样,每一个图案本身都很有趣,但当然,真正令人兴奋的是将它们叠加在一起的大胆行为。

更隐秘地说,这种不一致是有原因的。一个人对一件艺术作品的情感反应,无论是视觉的还是音乐的,都不是静态不变的。没有办法知道下次你听到或看到你最喜欢的曲子时你会作何反应。它可能会让你无动于衷,也可能会让你激动到骨子里。它取决于你的情绪,取决于最近发生了什么,取决于发生了什么,以及其他许多微妙的无形因素。一个人的反应甚至可以在几分钟内改变。

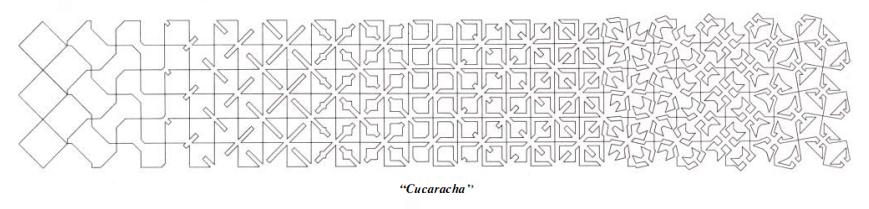

现在让我们看看乔治·古铁雷斯1977年在纽约州立大学布法罗分校创作的《Cucaracha》(见上图)。它从最复杂的几何形状——完美钻石的格子——开始,经过一系列逐渐变得更加随意的修改,直到达到某种近乎自由的状态,一种奇怪的、有棱角的、准有机形式的舞蹈。这让我着迷。向右自由流动的熵是增加还是减少?

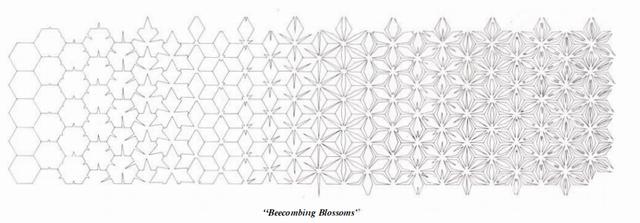

今年在纽约州立大学布法罗分校(SUNY at Buffalo)由莱尔德-皮尔卡斯(Laird Pylkas)绘制的 "Beecombing Blossoms"(Beecombing Blossoms)就是一个优雅的尖锐变形[对页]。赫夫告诉我,Pylkas为此挣扎了几个星期,最后,当她解决了困难后,她思索着。"为什么显而易见的想法总是要花这么长时间才能发现?"

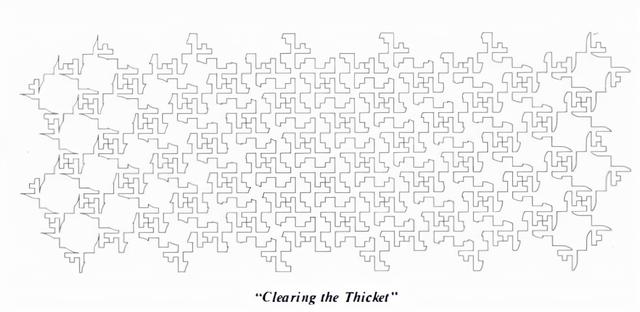

作为我们最后的研究,让我们以1979年纽约州立大学水牛城分校的文森特·马洛(Vincent Marlowe)的《清理灌木丛》(Clearing the Thicket)为例,它混合了直线和曲线、直角和尖角、明显的方十字记号和隐含的圆孔[第20页]。与其证明我无法分析“设计”的极度复杂性,我更愿意以此作为一个起点,来简要讨论计算机和创造力。

在这种特殊的拼花变形中,一些全新的东西正在发生,这些东西在以前的任何一种中都没有出现过。请注意,当您向右移动时,左侧的空心圆会缩小;还要注意的是,在右边有中空的“反圆形”(由四个内翻外翻的圆弧组成的凹形形状),当你移动到“左边”时,它们会收缩。现在,根据赫夫的说法,这样的想法在任何以前创造的变形中都没有出现过。这意味着这里发生了一些不寻常的事情:一些真正有创造力的事情,一些意想不到的,不可预测的,令人惊讶的,有趣的,尤其是对未来的创造者来说鼓舞人心的事情。

于是问题自然产生了:计算机能够发明这种拼花地板变形吗?这样看来,这是一个幼稚且不适定的问题,但我们可以试着去理解它。首先要提醒我们的是,"计算机"一词的意思不过是指一大块金属和半导体的惰性物体。为了配合这个裸露的计算机,这个硬件,我们需要软件和能量。前者是嵌入硬件的特定模式,将其与约束绑定在一起,并赋予其目标;后者是给它注入“生命”的东西,让它按照这些约束和目标行动。

下一点是,软件才是真正控制机器做什么的东西;硬件只是一步步地服从软件的指令。然而软件可以存在于许多不同的 "实例 "中:用不同的计算机语言实现。软件真正重要的不是它的文字方面,而是一个更抽象、更一般、更整体的 "架构",而这个架构最好是用一种非形式化的语言如英语来描述。我们可以说,我们在这里讨论的是一个程序的计划、草图、中心思想,而不是用某种特定的形式语言或方言来最终实现。那是我们在向学徒们提出我们的非正式草图之后,可以留给他们去执行的东西。

因此,这个问题实际上变得不那么平凡,而更多的是理论性和哲学性的问题:创意是否有一个架构?是否有一个计划,一个方案,一套原则,如果它被澄清清楚,可以解释所有的创造力 "体现在所有拼花地板变形的集合,过去,现在和未来?

请注意,我们询问的是拼花地板变形的集合,而不是一些具体的工作。众所周知,任何特定的艺术作品都可以被编程的计算机重新创造,甚至可以以各种稍微新颖的方式重新创造。

例如,皮特·蒙德里安在多年的时间里演化出一种高度特异的、有些隐秘的绘画风格。如果你跟踪他的发展,你可以看到他到底是从哪里来的,他的方向是什么。然而,如果你专注于一件蒙德里安的作品,你就无法感觉到这种风格上的动力,这种任何伟大的艺术家都具有的动态的、不断发展的风格品质。孤立地看一件作品,就像给运动中的东西拍一张快照:你抓住了它的瞬间位置,但没有抓住它的势头。当然,快照可能以某种方式被模糊了,在这种情况下,你会得到一种势头的感觉,但会失去关于位置的信息。然而,当你只看一件艺术作品时,它的风格与最近的作品或即将到来的作品的风格在心理上并不模糊;你有准确的位置信息("现在的风格是什么?"),但没有动力信息("以前的风格在哪里,它将在哪里?")。

几年前,数学家兼计算机艺术家迈克尔·诺尔(A. Michael Noll)画了一幅蒙德里安画作——一项抽象的几何研究,其中似乎有随机元素——并从中提取了一些关于图案的统计数据。根据这些统计数据,他编写了一个计算机程序,生成了许多伪蒙德里安画作,这些画作具有相同或不同的随机性控制参数值。然后,他将这些结果展示给之前不知道他在做什么的观众。反应很有趣:更多的人喜欢伪蒙德里安,而不是真正的蒙德里安!

这是相当有趣的,甚至是挑衅,但这也是一个警告。它证明了在事实发生之后,计算机当然可以被编程来模仿--并且很好地模仿--给定作品的数学上可捕捉的风格方面。然而,它也警告我们:‘小心廉价的仿制品!

考虑拼花地板的变形。毫无疑问,通过编程,计算机可以毫不费力地完成任何特定的拼花地板变形或微小变化。任何给定的变形都没有那么多的参数。然而,任何艺术行为的本质不在于为某些参数选择特定的价值,而在于更深层次的:平衡无数无形的、大多是无意识的精神力量,一种导致许多概念性选择的判断行为,最终形成一件有形的、可感知的、可衡量的艺术作品。

一旦完成的作品存在,研究它的学者可能会抓住它的某些特性,这些特性使他们很容易被参数化。一旦艺术品在那里接受审查,任何人都可以对其进行统计,但这样做的简便性掩盖了一个事实,即没有人能事先说出哪种数学可观测数据最终会与捕捉到的东西相关。这件尚未见过的艺术品的风格特征。

赫夫自己在拼花拼花艺术机械化这个问题上的观点与我的观点非常相似。他相信一些基本的原理现在可以被阐明,使计算机能够产生相对固定的但新颖的自己的创造物。然而,他强调,他的学生偶尔会提出打破规则的想法,这些想法吸引眼球的原因比他能说出来的任何原因都要深刻。这样,一套明确的规则就逐渐扩大了。

赫夫将拼花地板变形的创造力与一位伟大音乐家的创造力进行了比较,他写道:“我不知道这首曲子是怎么组成的。巴赫的天才,但我确实与伟大的美国建筑师路易斯·卡恩(1901-1974)共事过,我想巴赫一定也是如此。也就是说,卡恩出于道德、精神和哲学上的考虑,制定了他愿意和不愿意在建筑领域做一件事的方式。学生们逐渐了解了他的许多方法,其中一些最好的人可以相当好地模仿他(尽管不是很完美)。但随着卡恩本人的发展,他不断地引入新的原则,给他的工作带来新的转变,他甚至偶尔会抛弃一条旧规则。因此,他总是比模仿者领先几步,这些模仿者知道什么是什么,但无法想象会是什么。因此,电脑生成的“原创”巴赫是一项有趣的练习。但这不是巴赫--巴赫在死后第二天从未读到的那部不成文的作品。“

真正的问题是:什么样的架构负责所有这些想法?或者说,是否有任何一种架构能够想出这些想法?我想说的是,设计出好的拼花地板变形的能力可能是有欺骗性的,就像下好棋的能力一样:它看起来比实际情况更有数学性。

一旦棋局结束,可以回过头来看,高明的棋步可以被看作是符合逻辑的,是“在那种情况下的正确做法”。但高明的棋步并不是源于对局后的那种逻辑分析;在对局过程中没有时间去检查一步棋的所有逻辑后果。优秀的国际象棋棋路来自于良好的组织:一套以这样的方式安排的知觉,当微妙的模式或线索出现时,某些类型的想法就会跃然纸上。感知触发旧的和埋藏的记忆的方式是任何类型的人类活动的技能的基础,不仅仅是国际象棋。只是在国际象棋中,这种技能特别具有欺骗性,因为事后它可以通过逻辑分析来证明,这一事实似乎暗示了最初的想法来自于逻辑。

写动听的旋律是另一种欺骗性的艺术。对于喜欢数学的人来说,音符看起来像数字,旋律看起来像数字模式。因此,一段旋律的所有美似乎都应该用一些简单的数学方式来描述。然而,到目前为止,还没有一个公式能产生一首好的旋律。当然,你可以回顾任何旋律,然后写出一个公式来产生它和它的变奏曲。但这是追溯性的,不是前瞻性的。可爱的国际象棋走法和可爱的旋律(以及可爱的数学定理)有一个共同点:每个人都有独特的细微差别,这些细微差别似乎是事后合乎逻辑的,但并不容易预料到。在数学头脑中,国际象棋技巧、旋律写作技巧和定理写作技巧显然是可以形式化的,但事实证明要比这复杂得多。这牵涉到太多微妙的平衡。

我想拼花地板的变形也是如此。从某种意义上说,每一个单独的例子都是数学上的。然而,把它们作为一个类别来看,它们并不是数学上的。这就是他们的棘手之处。不要让个人变形的明显数学本质欺骗了你;一个可以创建所有这些拼花地板变形和更好的变形的程序的体系结构必须包含概念和判断的计算机版本,而这些概念和判断比单纯的数字更难以捉摸、更复杂。

在这一点上,许多对计算机和人工智能持批评态度的人,急于找到一些“计算机做不到”(也永远做不到)的东西,往往走得太远:他们草率地得出结论,认为艺术,更广泛地说,创造力从根本上是不可计算机化的。这几乎不是隐含的结论!其隐含的结论是,如果要让计算机能够扮演人类的角色,我们必须等到我们有了关于人类属性的良好的计算机模型,如感知、记忆、心理分类、学习等等。我们离这还有很长一段路要走。然而,我们没有理由认为,这些目标原则上是无法实现的,即使它们在很长一段时间内仍然遥不可及。

在本专栏中,我一直在玩“建筑”这个术语的双重含义:它既意味着栖息地的设计,也意味着任何一种宏大结构的抽象本质。前者与硬件有关,后者与软件有关。从某种意义上说,威廉·赫夫是两个建筑品牌的教授。显然,他接受的专业培训是“硬件”设计,也就是人类真正的栖息地,他在一所学校工作,在那里他们就是这样做的。然而,他也致力于在学生的头脑中形成一种更柔和的建筑:构成创造美的技能基础的精神建筑。对他来说幸运的是,他可以理所当然地把人脑的复杂性作为构建这个建筑的起点。

当我第一次见到赫夫,看到他的设计工作室制作的奇妙作品是多么抽象和看似不切实际——从拼花变形到切割立方体的奇怪方法,到使用成千上万个点的格式塔研究,再到令人难以置信的色彩图案——我起初想知道这个人为什么是建筑学教授。但在与他和他的同事交谈后,我的视野扩展到了建筑学的本质。

建筑师路易斯·卡恩非常看重威廉·赫夫的作品,我想用他的话来总结:

赫夫教授的不仅仅是他从别人那里学到的东西,而是从他的天赋以及对这些天赋的真理和价值的信仰中汲取的东西。在我看来,他所教授的是对潜在形状和节奏的训练的介绍,这涉及到视觉艺术、声音艺术和结构艺术。它教会学生去寻找抽象的而不是具象的东西。这对于指导者/建筑草图师(比如我)来说是一个很好的提醒,对于没有背景的学生草图师来说尤其如此。这是一种对正确的介绍,它灌输了有序道路的宗教信仰。”

青山不改,绿水长流,在下告退。

转发随意,转载请联系张大少本尊。

,