题记:文学人类学派倡导从“古史即神话”到“神话即古史”的研究范式转向,针对的是由于疑古学派对神话与古史之内在联系的割裂而造成对古史真相的严重遮蔽。自上世纪八十年代以来,由西方原型理论与结构主义神话学催生的中国本土神话学理论,为重释神话与古史之关系提供了有效方法论;考古学在过去一个世纪的大发现,为重建古史系统提供了宝贵物证。神话学与考古学相结合,是重建中国古史系统的必由之路。夏史是古史系统中不可或缺的一环。通过对“刑天”“夏耕”神话内涵的解读,发现商人为彰显其政权合法性,在卜辞中对夏王朝进行了刻意贬抑和遮蔽;以“有夏”自称的周人则在金文和文献中延续了夏王朝的信仰和传统。夏朝的真实性,可通过商周两代政权对待夏的不同态度上得到求证。

一、引论:从“古史即神话”到“神话即古史”的研究范式转向

早在19世纪末20世纪初,生活在帝制时代末期的中国本土学者如姚际恒、崔述等人就曾掀起过一场针对今文经学的疑古思潮。1903年,“神话”一词由日本泊入中国,在经历“五四”时期“科学”与“民主”两大反传统思潮的激荡下,最终与疑古思潮相汇聚而催生出20世纪上半叶中国最具影响力的史学运动,这就是由胡适、顾颉刚、钱玄同等人首倡的“古史辨”运动。随着胡适“东周以上无信史”口号的提出,“古史即神话”开始颠覆两千多年来的“古史即信史”传统,成为古史研究的新典范。

从学术史自身进行考量,“古史辨”运动在中国史学史上无疑占有举足轻重的地位。正如陈其泰先生所言:“‘古史辨派’的古史辨伪工作,对于推翻旧的臆造的古史体系,探求科学的古史系统,推进中国史学的近代化,建立了巨大的功绩。”[1]14但同时也要看到,由于“神话”一词在传入中国时对于其概念的界定不够清晰,与之相关的研究理论也远远谈不上成熟,由此导致的结果是古史辨派过于夸大神话虚构和古史叙事之间的区别。对于他们而言,古史似乎是被古人发明出来的,并且这种发明随着时间的积累越发显得扑朔迷离。

事实上,古史辨派对于神话与古史之关系的看法是建立在几个值得怀疑的具有内在矛盾的观点上。首先,作为过去的古史与作为对此古史之叙事的神话之间的矛盾。显而易见,后者并不是对前者的直接映像,但承认神话与古史之间存在距离,并不意味着神话叙事是虚构的。对于像恩斯特·卡希尔这样的哲学家而言,真正的神话实际上出自某种不依赖虚构的东西,某种在形式和实质方面都与虚构相对立的东西。[2]6究其原因,就在于神话思维中占有绝对主导地位的神圣因素使得任何虚构都成为对神灵的亵渎。对古人而言,神话可能比历史本身还要真实。其次,是时间与叙事之间的矛盾。“层累地造成的古史”是顾颉刚先生最为人所熟知的学说,其中心思想可以概述为“古史的上限愈后愈长,古史的人物愈放愈大”。[3]60 换言之,历史叙事会随着时间的流逝距离古史真相愈来愈远。但按照法国哲学家保罗·利科(Paul Ricoeur)的观点,时间之所以成为人类的时间,仅仅是就其依照叙事的方式组织起来而言的;同样,叙事之所以有意义,仅仅是就其描绘了时间经验的特征而言的。利科著名的历史叙事三阶段理论指出,任何叙事都包含预构、构造和重构三个模拟成分,这些模拟成分可以通过周期性运动创造一种叙述与现实之间的类比或形而上学的关系。[4]43据此,神话叙事之所以能够表征遥远的古史,其方式就好比比喻中的一个词语能够代表另一个词语的含义。

总之,古史辨派的古史理论割裂了古史与神话之间的内在联系,对重建古史系统造成一定障碍。严格说来,“古史即神话”是对古史的一种人为遮蔽。古人之所以迟迟没有提出“神话”概念,是因为几千年来的人们本来就生活在神话中。历史用神话的方式进行讲述,是历史本身所要求的。

文学人类学派倡导从“古史即神话”到“神话即古史”的研究范式转向,是基于中国本土神话学理论的逐渐成熟以及考古发掘所积累的大量物质遗存。自20世纪80年代以来,学术界兴起的“神话热”思潮为研究中国上古神话奠定了坚实的理论基础。这其中弗莱的原型理论和列维—斯特劳斯结构主义神话学理论的引进,对于解读神话与古史之关系尤其起到重要的推动作用。此外,近一个世纪以来的考古发掘为重建古史系统积累了大量丰富的材料,而要解读这些材料,必须要掌握相关的神话理论。有鉴于此,文学人类学派积极倡导神话与考古的结合。叶舒宪先生指出:“神话,因其发生过程伴随着自史前到文明初期的历史进程,因此神话学的研究最宜结合考古学的知识谱系,获得超越前人的认识条件,将史前无文字的大传统同文字小传统贯通为一体。”[5]16

夏史研究历来是历史学界和考古学界共同关注的重要问题,也是重建古史系统必不可少的一环。自六十年前二里头遗址被科学发掘以来,有关夏文化的考古已经积累了丰硕成果。但由于所有被认为可能是夏文化的遗址中均没有发现像殷墟遗址那样的文字记载,因此关于夏文化的研究始终难以达成共识,一些极端的看法甚至对夏朝是否存在都表示质疑。在本文中,笔者尝试以《山海经》中的“刑天”和“夏耕之尸”为中心,结合文学人类学派的“四重证据法”及大、小传统理论,对“神话即古史”的具体内涵进行阐释。

二、“刑天”与“夏耕之尸”的断首之谜

《山海经》叙述战争的一大特色,是突出表现战争双方首领之间的激烈冲突。《海外西经》和《大荒西经》中的“刑天”和“夏耕之尸”神话,其真实内涵可能与商革夏命有关,其文曰:

刑天与帝争神,帝断其首,葬之常羊之山。乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。[6]191-192

有人无首,操戈盾立,名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山,克之,斩耕厥前。耕既立,无首,走厥咎,乃降于巫山。[6]273

人类自古以来就对头颅赋予了特别的神圣意味。《释名》谓“头,独也,处体高而独尊也”,《春秋元命苞》谓“头者精明之主”。这种视头颅为精气之所居的思想,实际上源自一种更为古老的观念,即认为头颅为生命力之源泉。这一观念的形成,可能始于先民从狩猎文明进入农业文明初期。叶舒宪先生认为周人始祖后稷的“稷”字,其原始意义即为长有大头的象征生命力之源的谷神。[7]248-249将谷穗的成熟饱满和人首的发育关联在一起,即为神话思维之典型特征。但由此导致的可怕结果是,用人首来祭谷、祭田的习俗开始出现于农业文明中。生活在我国云南南部的西盟佤族素以猎头习俗名闻遐迩,直至上世纪五十年代中期,这里还出现过用人首祭谷以求丰收的骇人事件。据报告人王胜华先生介绍,佤族人对头颅的崇拜出自以下信仰:

头颅是神明和灵魂的居所。头颅即使是脱离人体,也被看作是具有灵性的东西,甚至比一个有生命的头颅更受尊崇。因为在这样的头颅中,更能体现生命的神秘。总之,佤族人是这样看待头颅的:它是灵魂和生命的象征,因而是可能向神提供的最珍贵的奉献;它贯注了人体所有的一切神秘,因而是神灵的化身。[8]76

这一段材料的宝贵之处,在于报告人通过对佤族人头颅崇拜之深层信仰的理论提炼,将古老神话中被遮蔽的历史信息再一次激活。这启示我们,《山海经》作者之所以特别强调刑天、夏耕被断首的命运,其深层意蕴可能与头颅的特别神圣性有关。

对于受神话思维支配的古人来说,头颅既为神明和灵魂所居之处,所以欲消灭一个人,必从消灭他的头颅开始;同理,在战争中欲彻底征服敌方部族,最具震慑力的战术是首先消灭其首领。西周多件铜器铭文特别强调对敌方首领的斩杀,如师㝨簋铭文(《集成》4313)记载周宣王令师㝨捕杀淮夷四首领,虢季子白盘(《集成》10173)、翏生盨(《集成》4459)、多友鼎(《集成》2835)均有 “折首执讯”之事。更为重要的是,由于居住在头颅中的神明并不会因头颅的脱离人体而消失,因此在战争中对

于敌方首领及其头颅的处理往往会通过一种宗教手段。据《逸周书·克殷》,牧野之战,纣王自知大势已去,遂登鹿台而自燔于火:

武王乃手太白以麾诸侯。诸侯毕拜,遂揖之。商庶百姓咸俟于郊,群宾佥进,曰:“上天降休!”再拜稽首。武王答拜,先入。适王所,乃克射之三发。而后下车,而击之以轻吕,斩之以黄钺,折悬诸太白。适二女之所,乃既缢。王又射之三发,乃又击之以轻吕,斩之以玄钺,悬诸小白。[9]167

在商纣王和二妻均已死去的情况下,周武王仍分别以“黄钺”和“玄钺”斩下他们的头颅,再悬之于太白旗和小白旗。这里之所以特别强调使用武器和旗帜的颜色,显然与这些颜色的神话内涵及其所象征的身份等级有关 。《世俘》对商纣王及其二妻之头颅的处理有更加具体的记载:

维四月既旁生霸,越六日庚戌,武王朝至燎于周庙。……武王在祀,大师负商王纣悬首白旂,妻二首赤旂,乃以先䤋入,燎于周庙。[10]23

陈梦家先生早已指出,《世俘》所载周武王用商纣王及其二妻之首燎祭于周庙之事,可通过康王时期的小盂鼎铭文(《集成》2839)得以证实。[11]85可惜陈先生对此燎祭之深层内涵并没有进行解释。事实上,这篇铭文为西周荐俘献䤋礼之实录,从中颇可证孔子“周因于殷礼”说法之不妄。

根据卜辞,商人在俘获方国首领后,会以之祭祀祖妣。辞例如下:

(1)□亥卜,羌二方白(伯)其用于祖丁父甲。(《合》26925)

(2)用危方甶于妣庚,王宾。(《合》28092)

辞例(1)是卜问是否用羌族的两位方伯祭祀祖丁、祖甲;辞例(2)的“甶”字,据《说文》为“鬼头”之意,故该辞为商王亲自贞卜是否用危方首领祭祀妣庚。祭祀仪式之后,商人还可能砍下这些方伯的头颅,在上面铸刻铭文。胡厚宣先生就曾识别出十一片刻有铭文的方伯头骨。[12]174

对比《世俘》和小盂鼎铭文,可知周人的荐俘献䤋礼完全本自商人。据小盂鼎铭文,此次盂与鬼方之间的战争规模空间,所俘获䤋、虏、牛、马、车、玉等战利品数量为西周铜器铭文所仅见。但铭文重点记录的是在周庙举行的燎伐鬼方三首领,以褅祀周先王之事。从仪式之隆盛程度而言,似不亚于周武王克商后的燎祭仪式。盂对鬼方之战,几同于灭国。

总之,战争结束后在宗庙内举行隆重的荐俘献䤋礼,是商周时期通行的宗教礼仪。仪式中除了向祖先报告胜利成果外,最为隆重的环节,是用敌方首领的头颅来祭祀祖先神灵。如前文所述,头颅为人的灵魂和神明所居之处,物理地砍伐并不能令其消散,是故必须采用宗教或巫术手段方能彻底令其消亡。商纣王及鬼方三首领的头颅之所以特别尊贵,就在于它们是部族至高权力和至上神所居之处。用先砍伐、后燎祭的手段处理这些头颅,是为了从肉体和精神两方面完全征服其所代表的部族。

综上所述,我们可以对刑天和夏耕之尸的断首之谜解析如下:

第一:在古人的观念中,头颅是生命力之源,是灵魂和神明的居所。断首只能从肉体上消灭对手,而不能令其灵魂和神明消散。刑天和夏耕在断首后仍能执干戚,操戈盾立,是先民用神话想象的方式将这种观念形象化;

第二:人间的战争同时也是天上神灵之间的战争。在宗庙中用敌人首领的头颅燎祭祖先,是用厌胜之术彻底征服居住于这些头颅中的神明,以防止对本部族成员及祖先神灵构成潜在威胁。刑天被帝断首,意味着商人不仅在世俗的战争中取得了对夏人的胜利,而且其至上神帝同时也战胜了夏人的至上神天;

第三:燎祭之后对头颅进行沉埋,是处理敌人头颅的最后一道程序。刑天的头颅被葬于常羊之山,夏耕的头颅被葬于章山,其中包含有商人在用夏人首领之头颅祭祀祖先后将之沉埋的历史信息。

三、“断首”与“革命”:商人抑夏与周人尊夏

如果上文对“刑天”“夏耕之尸”断首之谜的考证不误,则至少说明在《山海经》的成书时期,商革夏命的历史的确以神话方式流传着。这里使用“革命”一词,仅仅因为这是一种约定俗成的用法。“革”之本义为鸟兽去毛之皮,其引申义“变革”“革除”的出现要晚至西周末期。“命”“令”二字,在甲骨文和金文中写法相同,义亦相通。《说文》云:“命,使也,从口,从令”,又云“令,发号也”。丁佛言认为甲骨文“令”字的上部A像屋宇形,故令之本义为“朝庙受命者,恭承之义,象鄙恭也” [13]42。白川静持论与丁氏相似,谓“‘令’形示头戴深深的礼帽、跪受神托之人”[14]418。卜辞恒见“帝令”,说明令之本义确与至上神的神示有关。《周易·革卦·彖传》曰“天地革而四时成,汤武革命,顺乎天而应乎人”,这是传世文献中最早用“革命”来象征夏商周三代政权之隆替。

事实上,“革命”乃“革天命”之省称。“天命”不见于卜辞。周成王五年的何尊铭文(《集成》6104)有“肆文王受兹大令”之语,与《康诰》“天乃大命文王”、《诗·大明》“有命自天,命此文王”句法相同,为“天命”意义之首见。此后如大盂鼎(《集成》2837)、询簋(《集成》4342)、毛公鼎(《集成》28413)等铭文均有文武膺受天命之说。许多学者据此认为,天命思想形成于西周时期。笔者认为这一说法有待商榷。周初文献虽盛称天命,但周人并没有将此思想视为自己的发明。西周中期的遂公盨铭文有“天命禹敷土”的记载,说明周人相信早在大禹治水时期就已经有了天命思想。

姑且不论遂公盨铭文将大禹治水与天命关联在一起的真实性, 这至少说明,对周人而言,传说中夏的立国者大禹与周的立国者姬昌都曾接受过来自上天的神示。换言之,周人和夏人有着共同的至上神天神崇拜。与之形成鲜明对比的则是,商人信仰的至上神只有帝。殷墟卜辞既没有表示天命的词汇,所有的“天”字也不表示天神。对于这种现象,过去较为流行的说法是:在不考虑夏人的情况下,周人对天的信仰实际上脱胎于商人对帝的信仰;商周的至上神崇拜在本质上是相同的,不过在商人则称之曰“帝”,在周人则称之曰“天”。时至今日,这一说法显然需要修正。我们的依据是:首先,由刑天神话可知,《山海经》的作者对于天和帝之间的敌对关系有着清晰的认识,二者之间不存在派生关系;其次,1977年发现的周原甲骨文中有“□告于天,甶亡咎”[15]70的占辞,其句式与何尊铭文“隹珷王既克大邑商,则廷告于天”句式相同,这两处“天”明显指代天神,足以证明甲骨文“天”字的确有表示天神的意思。因此我们的解释是:天神和帝是同时并行的源自两种不同文化传统的至上神。天神崇拜主要分布于西部地区,夏文化、先周文化及其相邻的文化均有此信仰。帝崇拜主要分布于东部地区,先商文化是持有此信仰的主要族群。殷墟卜辞中之所以不见天神、天命观念,是因为商汤灭夏之后,对夏人的至上神及其作为天命接受者的历史采取了刻意遮蔽和贬抑的态度。通过不断重复刑天、夏耕之尸神话,商人让夏人后裔及其追随者始终有一种失败者的心理。此外,《史记》中还有武乙射天、宋康王射天等商王及其后裔戮辱天神的事迹。而周人之所以在强调天、天命的同时,又保留商人的帝崇拜,是因为周人一方面要向西部地区的同盟者声明文王作为天命接受者的合法性,另一方面还要拉拢和安抚子姓的商人贵族,以稳定其在东部地区新建立的统治政权。

总之,“断首”和“革命”实为一事而两说。前者是东方系商人后裔对夏人及其至上神的一种贬抑,后者则是周人对商汤灭夏这一历史的抽象化表述。

四、“有夏”与“西邑”:文字小传统对夏文化的延续与遮蔽

按照文学人类学派的观点,小传统对大传统既有延续的一面,又有严重遮蔽的一面。所谓延续,是指小传统的一切文化基因均源自大传统;所谓遮蔽,是指小传统的文字符号对大传统文化具有筛选、过滤或加工改造的功能。[5]98-109以上文所讨论的“商人抑夏”和“周人尊夏”为例,商人由抑夏而在卜辞中拒绝保留有关天、天命的信息,并运用神话加工方式将夏人的至上神天神及其部落首领塑造成狼狈的失败者形象,以此来突出商王及帝的至上权威;以“有夏”自称的周人,则在甲骨文和金文中延续了天、天命信仰,并对商汤灭夏的历史进行委婉地抽象化叙事,以此突出文王作为天命接受者的合法性。由此现象,启发我们进一步研究的是:古文字学家在卜辞中苦苦求索而不得的“夏”字,是否与天神、天命一样遭受了被遮蔽和贬抑的结局?周人自称“有夏”,是出自文化和信仰的传承,还是别有用心的杜撰?下文的讨论,将主要围绕这两个问题来展开。

(一)周人自称“有夏”考

周人自称“有夏”,最早见诸《尚书》。《康诰》曰“用肇造我区夏,越我一二邦,以修我西土”,《君奭》曰“惟文王尚克修和我有夏”,《立政》曰“乃伻我有夏,式商受命,奄甸万姓”。又《逸周书·度邑》载有武王的话:“自洛汭延于伊汭,居易无固,其有夏之居。”以下以《康诰》为例,对周人自称“有夏”的动机进行分析。

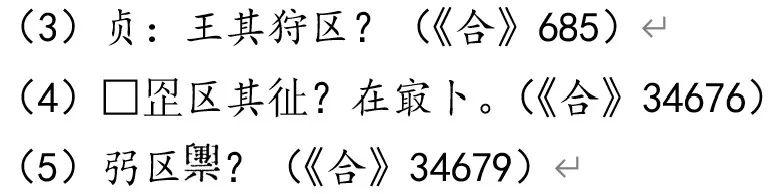

《康诰》中“区夏”的不同解释较多,皆由“区”字的纷歧而来。旧说多释为“区域”,后有释为“中”,释为“崎岖”,释为“虚”,释为“大”,释为“别”等等。[16]1305—1306按诸卜辞,当以“区域”说为妥。卜辞“區”字凡6见,释为地名或“区域”则通,释为他意则于辞意不符,如以下辞例:

第(3)辞的“区”为地名,故该辞是在贞问王是否要在此地狩猎。第(4)(5)两辞中的“区”字,明显为区域意。第(4)辞是在㝡地卜问是否要在