喜欢「音乐杂谈」这个主题的朋友可以关注我的头条号,将会在不定期发表一些音乐理论以外的音乐话题的文章或者是音乐知识的干货 。(此文为混音师天职老师 发布于今日头条的原创文章,转载请告知并注明出处)

接触音频领域已经有15年了。我们至始至终都没有离开过宿主软件,整个音频的学习,工作的过程中,宿主软件始终是我们音乐制作者以及幕后工作人员的好拍档。跟我一样的工作者们,爱好者们,你们还记得你最初的伙伴吗?还记得他的模样吗?还记得他们的快捷键吗?还记得他们当初强大又震撼到你的功能吗?

之前我给大家讲述了我从开始接触音频领域开始到现在所接触到的插件,并且使用的变迁,今篇,我也是希望通过我自己的经历,以及使用的宿主的更新换代来给大家讲讲,一些我个人常用的宿主的变迁,以及逐渐加入的小伙伴。

插件可以说是音乐工作制作中必须的工具,但是即使有再多的插件,没有一个有实力的功能多样的寄宿平台软件,也无法发挥其无比广泛且强大的作用。而宿主平台软件之所以被称为宿主,就是因为,他是作为整个音乐制作的枢纽,而插件以及音色库,是寄生在这个宿主上发挥作用的。虽然现在有一些插件或者音源可以独立于宿主操作,例如Ozone以及T-racks或者Add Drum那样的软件,可以独立运行。但是他也只能针对某一个点发挥作用,跟他寄宿在宿主中区别不算很大。

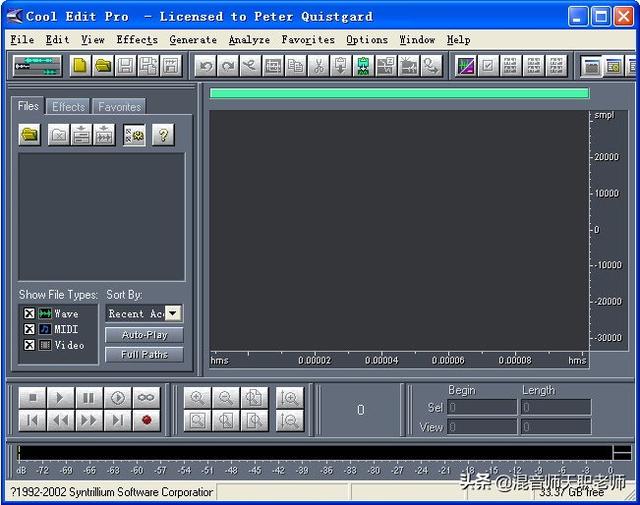

迈出音频之路第一步,与宿主的邂逅2003年,大学第一个寒假过去,回到校园以后,我的父亲给了我一些钱,让我增添一台电脑。就跟大部分父母亲一样,都希望孩子用电脑来学习(实际上不都是用来娱乐更多)。我当然也是知道父亲的用意,希望我用来学习,我也没有辜负他的期望。不过,我并没有用在我的专业学习上,却用在了音频学习上了。虽然,有点偏差,但是结果也算不错。我对游戏没有什么兴趣,反而更多还是喜欢捣腾音乐的事情吧。当时也跟我的乐队朋友在一个酒吧里面驻唱,里面的调音师康叔,给了我人生中第一个宿主软件“Cool edit pro 2.0”,当时可以说,简直觉得康叔是神通广大,这种东西怎么来的?那时候,我其实已经开始着手学习制作了。但是也仅仅是通过“guitar pro 3”这么一个打谱软件来研究编曲。录音以及后期还没有头绪。

从康叔那里拿过来的cool edit,虽然相对于现在的软件来说,非常的简陋,但是对于第一次接触音频剪辑处理,以及能够实现多轨录音的我来说,这简直就是神器。我在用cool edit之前,我都是用电脑上最简陋的那种普通的录音机软件,一次得把所有东西都录进去,而且声音不能做什么处理。而这个,算是我踏上后面这条音乐制作之路的起点了。

当时的cool edit可以说,用的也就是基础功能吧,虽然有很多很厉害的功能,但是毕竟我也不那么懂,所以也就是知道录音,剪辑。然后康叔也顺带给了我一份Ultrafunk Sonitus FX插件大礼包。我一直都不知道他从哪里搞来的。反正,就这么我跟乐队的朋友就开始用Cool edit来做我们自己的小作品了。

Cool Edit Pro 2.0是由美国Syntrillium软件公司开发的一个音频编辑兼多轨音频 混音软件,虽然到了现在已经不能再说它有多强大了,但是至少就当是来说,确实非常厉害了。能够导出mp3对于当是的存储来说,是非常重要的功能。后面也许是发展方向问题吧,由Adobe公司收购,改名为 Audition,后面我会给大家讲讲。

那时候基本上就是用电脑的板载声卡去录东西,虽然知道有电容麦克风什么的,但是那时候作为学生,也没有条件去弄那些东西。吉他的线都是6.5单声道的,我们还想办法去买转换头和线材,接到板载声卡的line in,然后录音,还是运气不错的是,延迟值不大能接受。鼓呢是用guitar pro做的midi,导出来,然后用“金山影霸”里面的一个midi直接转mp3的奇葩功能,转出音色来用。可以说非常简陋,但是玩得很开心。

电子宿主初探,跟这“水果”一起来跳舞到了2004年的时候,是街舞啊,舞曲啊特别兴起的一年,我们驻唱的酒吧也开始有了很多舞曲风格的演绎需求。调音师康叔自己当起了DJ,我特别佩服和向往,能做出那么“嗨”的音乐。康叔做的舞曲,一点都不是现在我们听的那种“土嗨”“社会摇”。是有着很纯的欧美电子舞曲风味的真的潮流的舞曲。我的求知欲可旺盛了,于是逼着康叔又再次展示神威,给我捎来了“Fruity Loop 3.56”。当时觉得,这个东西太强大了。以至于我都差点忘记了Cool edit的存在。

FruityLoops( 果肉环 )的第一个版本由Didier Dambrin开发,并于1997年12月部分发布。它的正式发布时间是1998年初,当时它还是一台四声道MIDI 鼓机。Dambrin成为该计划的首席软件架构师,并迅速进行了一系列大型升级,使其成为一个流行且复杂的数字音频工作站。后面基本上大家都直接叫“水果”因为他的标志就是一颗草莓??

后来整个大学生活,基本上就一直围绕着水果转了,因为那时候意识到了一个问题就是,我无论怎么录音,都不可能录出来跟出版专辑一样的水平,因为音色太差了。再一个是混音也不是特别懂,所以不知道该怎么做。而信息还比较匮乏的年代里,即便混迹论坛,也学不到什么。水果直接提供了很多采样器以及合成器,并且方便的编曲功能带来了非常方便的工作流程模式。音色方面也非常的棒。于是我也就开始了水果的制作之路了。

水果本身录音功能并不强大,因为目的主要就是用来采样的,而不是用于多轨录音。不过编曲,钢琴卷帘,音序表,还有效果器功能,也都异常强大,至少当时来说。除了之前康叔给我的Ultrafunk Sonitus FX,水果本身还有大量的 FL方式的vst效果器,全部都可以用。太厉害了。

最后我也算是在大学生涯中完成了自己的一张电子专辑。其实效果并不理想,在去年,我也重新针对这个专辑做了一遍母带,发布到了音乐平台上。作为一张复古电子风格的形式发布的。毕竟那个年头的音乐对于现在来说,真的很复古。那么也算是了结了我的一个心愿了。可以说做得真的不怎样。就是一个情怀吧。

我相信很多很多爱好者朋友,最开始接触宿主都是跟他结缘的,Cubase。由斯坦伯格公司出品的宿主之一,另外还有Nuendo。接触 cubase是在2006年末,准备出来工作之前,是以前以前在一个音乐论坛认识的一个朋友推荐给我的,说在多轨上非常强大。那时候网络论坛非常火爆,也有了一些音频软件分享的平台,我也得益于这个大环境,下载到了 CUBASE SX3 。其实当时应该是Nuendo更加有名。包括我后来参加音频专业进修的混音技术导师,他也从Nuendo用起的。Cubase的最初版本于1989年发布,在Atari ST计算机上以MIDI格式录音,后来才逐步发展为全方位音乐工作站,并同时支持Mac和Windows双平台。Steinberg公司透过Cubase家族所提出之ASIO与VST、VSTi等概念,如今已成为业界的重要软硬件标准平台之一。

我第一次拿到Cubase 3 的时候,我觉得,整个人都肾上腺素爆发了。首先区别于Cool edit的是界面给我的感觉非常的明亮,整个就是清洗通透的感觉。(其实对眼睛不好,看就了很疲劳的尤其是做混音)然后是音轨都是五彩斑斓的,要自己设置。特别方便,然后重点是,没有像Cool edit那样,对于很多比较新的Vst插件不兼容。基本上都能用,当时的 Cubase还是兼容 DX和VST两种插件。另外还有 GIGI类型的音色库,也都支持。

对于Cubase,我其实没有社么太多想法,只是觉得,就是比Cool edit好用些。不过讲真,剪辑方面还是强很多。操作也各种人性化。关键是,录音以及后期也非常直观操作,效果器能用比较好的了。例如 waves v5,一大包VST插件。在后期方面也变得更加多的手段,有了网络的发展,学习资料和资源也丰富了不少。

到了2009年,Cubase 5的上市,我也随着大众的步伐,更新了cuabse。功能方面对于时间轴,时基功能有了更强大的调整,更加节省资源。对于插件的支持已经没有DX了,VST1,VST2也发展起来了。整体来说还是熟悉的味道,熟悉的操作。

而同样是在2009年末,了解到了行业的标杆宿主是 Pro tools,我也找到了 Pro tools 8.这个用起来可以说挑战还是很大的,毕竟用了多年的 Cubase以后,去重新熟悉一个新的宿主还是有一种不想离开舒适区的感觉。但是毕竟标杆在那里,还是要跟上步伐的。Pro Tools是用在Mac OS X和Microsoft Windows操作系统的一个数字音频工作站平台,由Digidesign发展和制造,是Avid Technology的一部分,用于音乐录音和编辑、电影配乐制作以及电影和电视后制中。它广泛用于整个音频行业的专业人士和音乐制作人。Pro Tools 有三个类型的系统:HD、LE 和 M-Powered。HD 是高端包 (Hi-End Package),并且为硬件和软件的结合。该硬件包括外部A/D转换器和用板载DSP的内部PCI或PCIe声卡。Pro Tools 9(取代了LE和M-Powered系统)以及之后的版本已可以兼容所有声卡,但配套的HD版本依然存在

最开始接触 Pro tools的时候,觉得用起来真的不方便,包括导出都是只有实时导出,不能后离线,而在调音台轨道以及发送等等的设置方面多出来要先发送bus池这样的一个设定,我感觉整个人都不好了,非常的混乱。不过在经过一段时间的学习以后,发现,还是这样的逻辑比较清晰。而且灵活性确实好很多。当然,protools的优势不仅仅是这里,还有很多操作其实熟悉以后会觉得非常的舒适。大多数的 Pro Tools 基本功能可以由编辑或组合的视窗控制。编辑视窗显示音频和 MIDI 的曲目,并提供记录或导入信息的图形表示形式。在这里,可以在一种 非线性、非破坏性的个别样本级别中编辑音频,MIDI 信息也可以进行操作。混音机视窗显示每个 Fader 频道,并允许调整的一个频道的音量和 Pan,以及常用的地方以插入插件的效果,路由音频至不同的输出和输入。Pro Tools中的虚拟乐器及处理中的效果达到通过插头插件的使用,也由 DSP 芯片作为 TDM 插件,或主机作为 RTAS (Real Time AudioSuite) 插件。

而开始使用Pro tools之后,也慢慢开始了我真正进入音频或者说音乐制作行业的步伐了。后来通过了网络上很多的教学,和参加的行业的技能培训之后,也开始做起了自己的小工作室。也添加了一些有需要的硬件设备。

第一个工作室,宿主们的提升,现代化的样子2012年我做起来自己的第一间工作室,工作室是怎样的,我就不多说了,刚开始比较正式去做,手头上的东西也还是比较简单了。在那时候,其实我编曲还是会偏向用水果FL studio去做。水果也更新到了 FL studio 10. 可以说,整个就画风不同了。软件的线条也好。样式也好,看起来都非常的跟上时代。起码看起来舒服了不少。FL studio 10是在2011年更新的,增加了 Patcher插件,ZGameEditor Visualizer插件,Synthmaker 2.0.5。等等。其实在基础功能方面大致没有太多的变化。

FL studio 10 在整个操作上来说,多出来不少快捷的内容,例如滑块的放大缩小方便了很多,还有量化操作也多了很多方便的方式。音色方面的提升我们就不多说了。那时候开始,我也已经用上了外置的专业声卡,音质有保证。

虽然说,用cubase 以及 protools 去做编曲什么的也是可以,不过不知道为啥,那时候的我,始终觉得 FL studio的模块式编曲方式最适合我。也许跟自己有点懒,和脑子里面的思路方式也是一块一块有关吧。这个版本,我后来一直都在用,也没有怎么更新,一直用到了2018年,就是去年,我才更新到最新的20,后面我们再说说。

至于其他的宿主包括一直在用的 Cubase 以及 Pro tools 也相应地更新到了比较新的版本。2012年是Cubase 7更新的大年,可以说是Cubase的一次界面大换血。整个界面换成了暗色调的风格,也许终于了解到了,暗色调,眼睛不会那么疲劳了吧。

所有功能的进步,有点类似于FL studio10,就是很多放大缩小或者剪辑,还有时基等等的操作都稍微人性化了一些。而mixer接口可模拟真实混音座旋钮类型是一个比较友好的改变。说实在,我还是喜欢拧旋钮的,不是那么喜欢看着数字变化。这一点来说我很喜欢。

另外一个是 Pro Tools,也更新到了10。由于对于windows的不支持,我也只好也用起了苹果机子。Avid对于他的更新,更多是针对硬件那个部分,尤其是 HDX接口卡什么的。让运算从CPU脱离出来。这一点来说,对于实时录音,以及增加DSP运算的插件,是非常不错的方式。

一直到到下一个阶段,基本上我用的宿主就是 FL,cubase,Pro tools这么3个以及很多的插件。主要是,对于工作来说实际上也足够了。这个时期的所有宿主,感觉风格都是趋向于一种界面软绵绵化,以及圆角化的感觉。但是那个时期看起来都觉得特别特别现代化。

现在工作室的换血,我们一切都要跟上行业步伐2015年,我带过的音频的学生大学毕业回来了,然后跟他们一起重组了新的工作室。孩子们还是很厉害的,不过也很会花钱啊。不过有一点好,就是想到了要跟上行业,我们在软硬件方面都确实要重新投资一些资金,让一切都正版化。

没错,我之前一直都用破解的,没办法,毕竟收入不算多,也不太舍得。也不是全部都是破解,其实cubase我还是用的正版的。不过后面,也慢慢做起来了,学生也作为股东以及成员加入,加上自己存的一些资金,我们就全部都凑了凑。把所有宿主和插件,只要需要用到的,都全部用起来正版的。

并且学生回来以后,宿主的使用也更加多样化了,首先是电子音乐类的宿主,我一直用FL studio,而回来的孩子,他用的是Ableton Live 10 ,所以我也稍微学习了一下用。跟水果的逻辑不同,但是个人感觉,比起FL studio更加适合做电音,而水果比较局限于舞曲,以及future bass之类的歌曲风格。感觉 Live 更加全面一些。当然,这个也只是个人感受,实际上真正操作,两个都可以做全面的东西。不过用起来,我到现在都还是有点糊涂。

接着是,Studio one 3 ,这个是我后来编曲用的重点软件之一,Studio One最初以K2的名称开始开发,作为KRISTAL音频引擎的后续产品。虽然这一后续工作的开发始于2004年,但它在2006年转变为PreSonus和KristalLabs软件有限公司之间的合作,这是一家由前Steinberg员工Wolfgang Kundrus和Matthias Juwan 创立的初创公司。Kundrus是Cubase初始版本的开发人员之一,并为第一版Nuendo建立了概念。Juwan是原始KRISTAL音频引擎的作者编写了VST 插件标准版本3的规范,并且还开发了多种Steinberg产品,包括Cubase,Nuendo和HALion。所以选用 Studio one,主要是,跟Cubase非常相似,界面上我更加这种简单的风格,然后一些工作逻辑我比较喜欢。

直到现在,Studio one更新到 4,我还是比较喜欢。还是因为简洁吧。整整齐齐的感觉。操作也非常的人性化。

还有就是 Cool edit的重生回归,Adobe Audition第一版于2003年8月18日发布。这个版本没有新功能,其实就是重命名的Cool Edit Pro。随后Adobe在2004年5月发布了Audition 1.5版;在第一版基础上的主要改进包含音高校正,频率空间编辑,CD项目查看,基础视频编辑和与Adobe Premiere集成,还有一些其他的功能增强。中间的版本我没有用,基本上就是对于VST技术的更新,然后由izotope公司提供技术支持,增加一些新的控具。

我是用2017年的版本。主要是偶尔用于对接一些用AU的朋友的工程方便,对于 AU 多少有一点情怀的。但是问题是,操作比起 Pro tools 还有 studio one 还有 Cubase 等等,还是有距离的。而且还是那个问题,很多插件用不了。其实现在基本上用的不多,就是偶尔对接工程用用。

Pro tools的话,直接更新到最新的 Pro tools 2018,有了离线导出,这个真的是很欣慰的功能了,至少混音结果可以离线啊,不用每次都等半天。不过如果要做母带,我们还是要实时导出的,毕竟通道上有一些硬件。操作方面基本上差不多,界面倒是看着舒服一些,颜色稍微亮一点点吧。

至于上面提到了FL studio 我也更新到了最新版本直接用 FL Studio 20,跳过了11,12.可以说,这一代的水果,整个界面真的就非常非常电子音乐的感觉了。特别有那种digital的感觉。我是非常喜欢的,而且毕竟也用的比较多。操作上有了不少改善,主要是视觉上觉得操作的动作更加滑溜溜了。增加或者说,改进了不少的效果器,样式变得得更加可视化。调参数可以更加精准一些。不过,我还是喜欢拧旋钮。

然后还有我的其中一个合伙人他喜欢用的 logic pro,他是一款Mac平台的数字音频工作站(DAW)与MIDI音序器软件。最早由德国软件开发商Emagic开发,并随着2002年苹果公司对Emagic的收购成为苹果的产品,并作为苹果的专业级音乐软件套装Logic Studio的一部分。

其实我们一致都认为他出来的声音始终有一种塑料感。不知道为啥,当然,这种塑料感又特别适合一些电音和一些流行歌。在行业内吧,也都算是大众非常认可的宿主了,操作也比较友好,实际上我在2017年的时候整一年也基本都在用它。不知道为啥就是想用。不过后来还是用自己习惯的protools 和 studio one。

另外还有一些移动端的宿主也用起来了,毕竟如果在外面监棚或者在外面跑,有需要做一些简单的编曲的时候,这些移动端的就非常方便了。带个小的接口卡,就OK了。一个是苹果的“库乐队”还有 IK 公司的 sample tank。都是比较便利的移动宿主。

库乐队的话,其实主要是做一些简单的东西方便。至于sample tank 可以做复杂一些的。并且混音方面 sample tank 更加好一点,个人觉得罢了。主要是户外做点事情,或者在什么咖啡厅装下13找找灵感的时候,真的很方便。

宿主的使用是所有爱好者也好,专业人员也好,都离不开的。而每个人也都有自己喜欢的风格,习惯的操作,宿主的选择都是可以根据自己的偏好来使用。很多时候网上的一些杠精们老喜欢比较各个宿主之间谁好谁坏,我觉得,真没必要。即便是真的不同的宿主之间有着些许的差距,但是这些差距如果不是耳朵能分辨的,我们又何必去纠结呢。

当然,如果说作为行业标杆的 pro tools 是最好的。那么我也不好说什么,既然是标杆,让然是有他的好。但是同时也会有不太好的地方,例如编曲的操作,我是有点受不了了。所以编曲我还是会用另外的宿主来做。

最后,整个篇章下来了,朋友们,有没有回忆起你最开始接触音频领域是什么样的?有没有想起被宿主“欺负”的时候?各种摸不着头,到底想要的功能在哪里啊?说实在,我一边写,一边回忆起了不少事情。时间过得真的好快啊。一眨眼,就做编曲和混音10年了,感慨呀。

喜欢「音乐杂谈」这个主题的朋友可以关注我的头条号,将会在不定期发表一些音乐理论以外的音乐话题的文章或者是音乐知识的干货 。(此文为混音师天职老师 发布于今日头条的原创文章,转载请告知并注明出处)