师:今天我们讲,子曰:盖有不知而作之者,我无是也。多闻,择其善者而从之;多见而识之,知之次也。这句话你们查到的是什么意思?

生:有这样一种人,可能他什么都不懂却在那里凭空创造,我却没有这样做过。多听,选择其中好的来学习;多看,然后记在心里,这是次一等智慧。

师:有这样一种人,可能他什么也不懂,却在那里凭空创造,我却没有这样做。如果这么理解的话,表达了孔子什么样的心理,是不是觉得自己很厉害,很自恋。把自己跟什么都不懂的人进行比较,来彰显自己的厉害,就相当于你们把自己跟一个婴儿比较,说自己厉害,无不无聊?这样理解对吗?

我看你们大多数查到的差不多都是这样理解的,个别词有点差别,无非把知翻译成知道,作理解成做作而已。这些解释差不多都是从字面强行翻译,不体会句子的语境和孔子思想的框架,脱离孔子思想的框架,再怎么强行解释都是错误的。

好吧,我先讲一下这句话的核心字的理解,首先这里的盖是大概,大约,表示推测,王安石在《游褒禅山记》:盖余所至,比好游者尚不能十一。里面的盖是一个意思。知仍然是通假字,通智。

作:本意兴起,从无到有兴起,引申为有所创造,有所成就,有所作为。不知而作之正确的表达应该是不以智而作之,和之前讲的一样的用法,意思就是不需要智慧就可以有所作为,有所成就。

闻就是听到,这里主要只是信息的收集和积累。善者指有超过自己的方面,皆是善者。这里的善不是善良的意思,而是擅长,这个擅长是没有贬义褒义的,只要是比自己厉害的方面,都是善者。一个人不可能方方面面都比别人厉害,比如我就不如某些同学字写得好,那他就是这方面的善者。当然也可以是坏的方面,某些人会偷盗,这方面很厉害,他就是这方面的善者,难道我就应该学习他吗?不会,所以前面才有多闻,评价和判断。

见这里除了指看见,还有一层看法,见解的意思。

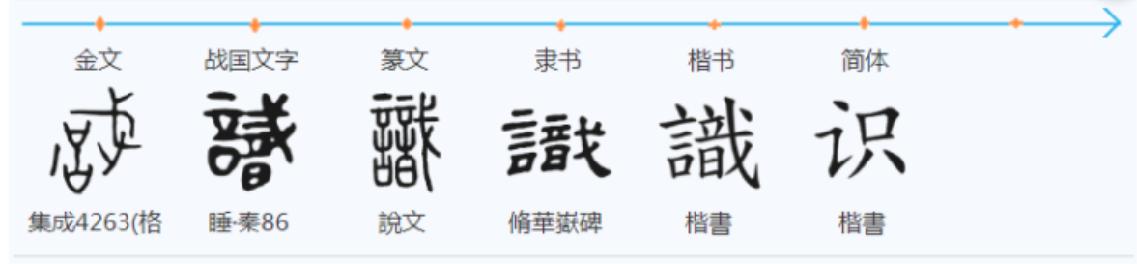

这里的识,我们看看识的繁体字,由言,音,戈组成,最右面的戈,在古代是指一种兵器,更早的时候,它其实只是一种探路的工具,类似于我们现在的雷达,探测信号的。识就可以形象化的解释了,就是以戈为工具,对事物进行探索,观察,分析,最后完成判断,再加上左边的言和中间的音,就多了一层交流和表达的意思。

因此,识绝对不是静态,只靠书本,闭门造车,而是要走出多多实践,在社会摸爬滚打,只有这样得到的才是真正的识。

这句话关键是对次的理解,这里的次绝对不是我们昨天讲的次日,等二的意思,否则就解释不通。我们看看甲骨文次是怎么写的。

最早是师的初文,表示军队的意思。而孔子在这里,直接指向的是《易经》里面的师卦。在《易经》里,行军的时候,在一个地方扎营停留三宿以上,就叫次。《易经》里面说,左次无咎,未失常也。所以孔子把寻求智慧的过程,比喻成了行军。

前面的多闻,多见,还有识,就分别代表了《易经》里所说的,军队扎营需要停留的那三个晚上,就相当于达到终点之前必须经历三站。

孔子用行军达到目的前分别停留的三站,来比喻闻,见,识,但是又强调了这三者,并不是我们现实中的智慧的最终目的。这个最终目的是什么,孔子虽然没有说明,但是我们结合之前讲过的,可以清楚的知道,那就是以知行合一为前提,去成就天下大同的圣人之道。

所以这句话最终的理解我们可以解释为:这个世界上大概有那种不需要拥有智慧,就可以有一番作为的人,反正我不是这种人。我们不用管这种小概率事件。我们还是必须要以拥有智慧作为前提,那么怎么拥有智慧呢?如果我们把拥有智慧想象成行军打仗一样的话,那么多闻和多见,以及识,就是我们的军队在到达最后的目的地之前,必须要驻扎和停留的三个地方。但是,这只是智慧的临时落脚处,不是它真正的所在。我们最后一定要知行合一,真正的去以这个“识”,在当下的具体的事上去磨练,去验证,去实践。最终实现天下大同的和谐世界。只有这样才是智慧的最终目的呀。

,