腰骶部移行椎(LSTV)即腰椎骶化和骶椎腰化,是一种先天性腰骶椎发育畸形,发生率为4-21%,Bertolotti于1917年首次描述这种异常,并认为其与慢性腰部不适、持续性下腰痛、下肢疼痛(坐骨神经痛)等症状有关,统称为Bertolotti综合征。

腰椎骶化是指第5腰椎全部或部分转化为骶椎形态,椎体下端与S1形成部分或完全的融合,一侧或两侧横突肥大呈翼状,可与骶骨融为一体,并与髂骨嵴形成假关节,患者常出现腰部酸痛和坐骨神经痛,下腰痛发生率达74.6%;影像上表现为腰椎数目为4个,骶椎为6个。

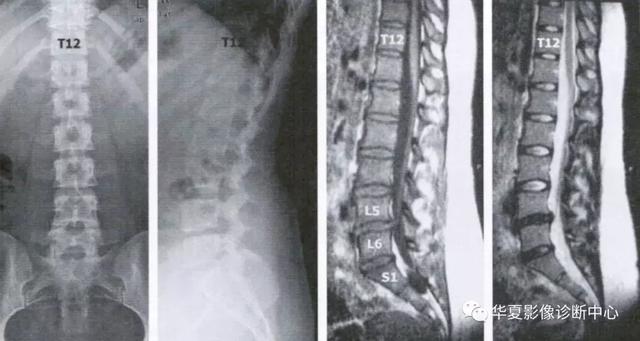

上图为腰椎骶化

骶椎腰化是指第1骶椎向腰部移行而与第2骶椎分开,并形成腰椎样的形态,影像表现为腰椎数目6个,骶椎4个。其腰化原因可能是胚胎时期脊椎形成过程中某些影像正常发育的因素使得脊椎异化,比腰椎骶化少见,相关的临床症状也较少。

上图为骶椎腰化

Castellvi分型:

Ⅰ型:移行的椎体横突发育异常,横突肥大呈三角形,宽度超过19mm。

Ⅱ型:移行的椎体不完全腰(骶)化,横突肥大,其形状类似骶骨翼,常与骶骨接触并形成关节样结构。

Ⅲ型:移行的椎体完全腰(骶)化,横突与骶骨形成骨性融合。

Ⅳ型:即混合型,移行的椎体双侧横突肥大,其中一侧与骶骨相接触呈Ⅱ型表现,另一侧与骶骨形成骨性融合呈Ⅲ型表现。

一般认为,Ⅱ型移行椎及其上方的椎间盘是好发椎间盘突出的部位。

上图为腰椎部分骶化,L5椎体双侧横突肥大呈翼状,并与髂骨棘形成假关节

上图为骶椎部分腰化

目前CT和MRI临床应用普遍,但在临床工作中,前后位X线仍然是确定腰椎椎体序号最准确和有效的方法,根据第12肋骨(无肋骨数目变异的情况下)可以确定T12椎体,继而可以定位腰椎。如果第5腰椎和骶椎融为一体,即为腰椎骶化,如果5个腰椎结构正常,而骶椎出现L6征象,即为骶椎腰化。定位椎体序号的辅助征象包括:L3的横突最长,L4的横突上翘最明显,L5的横突最肥大,双侧髂嵴的连线一般位于L4-5椎间隙水平。弗格森位骨盆摄影(病人仰卧,足尖内旋15°,X线球管向头侧倾斜30°-35°,能提供骶骨和骶髂关节的切线位影像,并显示耻骨和尾骨形态)是置管显示腰骶部移行椎的最佳方法,但它需要结合前后位胸腰椎片确定腰椎椎体序号。MRI矢状位可以清晰显示椎体、椎间盘及椎管结构,但在确定具体椎体序号缺乏标准,实际操作困难,有时甚至需要借助腰椎正位X线片确定T12,通过增加颈胸部椎体成像和应用右肾动脉标志确定腰椎水平和识别LSTV,容易造成漏诊,而且花费更大。

通常没有症状的LSTV无实际临床意义,在对下腰痛为主诉的患者进行诊断和鉴定时,如果未发现明显外伤征象和证据,应考虑是否存在腰骶部移行椎。当LSTV患者发生腰椎间盘突出和椎体压缩性骨折时,明确移行椎的存在及其诊断直接影响外科手术定位与操作,这也是形成医疗纠纷的潜在因素之一。

来源:华夏影像诊断中心

【版权声明】本平台属公益学习平台,转载系出于传递更多学习信息之目的,且已标明作者和出处,如不希望被传播的老师可与我们联系删除

,