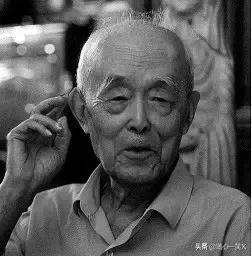

季羡林(1911.8.2--2009.7.11),山东省临清人。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长。其著作汇编成《季羡林文集》,共24卷。

季羡林是中国传统知识分子的典型代表,一生经历了二战炮火,十年浩劫,也经历了众星捧月,衣锦还乡,但始终坚守自己的良心,将学术作为第一生命。作为我国著名的翻译家、文学家,他在学术上造诣精深,是世界上著名的梵文、巴利文、佛学等领域的权威;同时作为教育家,他的贡献也令人敬仰,创办了北京大学东语系,并担任系主任40年,培养了大批一流学者和20多位驻外大使。

布衣少年寒窗苦

季羡林,字希逋,又字齐奘,1911年8月2日出生于临清市康庄镇官庄村的一个极其贫穷的农民家庭。由于季羡林是季家他这一代中唯一的男孩,所以家人都希望季羡林能学有所成,将来光大门楣,于是就把6岁的小季羡林送到了济南叔父家。

济南求学:到了济南之后叔父履行着父亲的职责,对小季羡林进行教育。先是把他送进私塾,又送入济南市三合街小学、正谊中学、山东大学附属高中,之后转入济南第一中学读书。在济南读书期间季羡林参加了英语补习班、古文学习班,可以说他的语言和文学基础都是在这个时候打下的。在中小学时期,季羡林的学习成绩不好不坏,既无与人争高低的意识,也根本没有独占鳌头的欲望。但在整个高中时期,季羡林学业变得优秀起来,成绩连获六甲。

是什么原因使得季羡林在学习上有了质变?1926年季羡林在正谊中学毕业,考入新成立的山东大学附属中学。校长是前清状元山东教育厅长王寿彭兼任。王寿彭,山东潍县南关人,自幼承祖训,刻苦砥砺,17岁入邑庠,屡试冠军。光绪辛丑(1901)年中举,癸卯(1903)连捷进士,因名字中隐含“寿比彭祖”之意,深得当时大操大办七十寿典的慈禧太后嘉许,高中头名状元。王寿彭的书法知名度非常高,时人以得其片纸寸缣为荣。在开学祭孔典礼上,王寿彭曾许诺谁在第一学期考取甲等第一名就给谁题一副对联。季羡林的好胜心被引发了,高中6个班原本可以出6个甲等第一,结果超过95分的学生只有季羡林一人。王寿彭并没有食言,给季羡林题写了一副对联和一个扇面。对联原文是:“羡林老弟雅察:才华舒展临风锦,意气昂藏出岫云。”落款为王寿彭,并钤有“王寿彭印”和“癸卯状元”两枚印章。另外又写了一个扇面,把清代诗人厉鹗的一首诗恭录在上面,赠给季羡林。一个曾经的前清状元,当时的教育厅长兼大学校长王寿彭对15岁的季羡林称老弟,在众人及季羡林看来真是莫大的荣誉。“在北园高中读书期间对我一生的影响,是关键性的,夸大一点说是一种质变。”晚年的季羡林回忆说。

负笈清华:1930年,季羡林由于成绩优异,被北京大学和清华大学同时录取。季羡林最终选择了在出国方面更有优势的清华大学,就读于西洋文学系,主修德文。在清华的四年里,季羡林认为对他影响最大的教授是精通梵文、巴利文和东方古文学的现代历史学家陈寅恪先生和著名的美学家朱光潜先生。陈寅恪先生开设的《佛经翻译文学》,大大的开拓了季羡林的眼界,增加了季羡林研究印度学的兴趣。朱光潜先生开设的《文艺心理学》一直影响了他对比较文学和文艺理论的研究。清新、活泼、民主、向上的清华,深深的影响了季羡林。他在《清华颂》中说:清华园,永远占据着我的心灵。在清华的四年生活,是我一生中最难忘、最愉快的四年。

留德十年,无处不在的乡愁:1935年季羡林考取了清华赴德研究生,在哥廷根大学跟随他的“博士父亲”瓦尔德施密特教授和国际著名的语言学家西克教授学习梵文、巴利文和吐火罗文。梵文和巴利文同属于印欧语系的古印度语言,通俗点说,梵文相当于普通话,巴利文相当于地方方言,而吐火罗文同样是印欧语系的语言,在中国新疆出现,分为两种,吐火罗文A和B。

季羡林曾回忆,在哥廷根十年,正值二战,国家为外寇侵入,家人数年无消息,上有飞机轰炸,下无食品果腹。这十年是他一生精神上最痛苦,然而在学术上收获却是最丰富的十年。

留德初期,季老的学习和生活还正常,但是二战开始后,他陷入了饥饿的地狱。每顿饭仅能吃一片面包,偶尔配上半个西红柿。有一次他怕被德国同学发现看不起,丢中国人的脸,就躲到厕所里很快地吞下当午餐的面包。长期的饥饿,致使他面色苍白,身体虚弱,以致许多人都认为他生病了。1936年圣诞节,季羡林看到房东老太太和儿子团圆快乐,非常羡慕。他想到了已经入土的母亲,彻夜无眠。按照规划,1937年季羡林原本该结束学业回国了,然而正值国内抗日战争爆发,济南再次被日军攻占。季羡林只能滞留在哥廷根,与家人的联系也中断,原定两年的留学生涯被整整延长到十年。季羡林对于故乡和祖国母亲的怀念经常萦绕在梦中,常常泪湿衣襟。季羡林日记里说,晚上做梦,一个是梦见母亲,一个是梦见自己的故乡,这是两个场景是经常出现的。有好几处地方,梦见自己的母亲,就哭着哭着醒过来了。有家不能回,有国不能奔,季羡林真正是一个人孤悬海外。

但季羡林抱定学成归国,为国争光的决心,努力地学习着。直至到最后博士考试中,他在论文答辩和印度学、斯拉夫语言、英语考试中以四个优的优异成绩获得哲学博士学位,震惊折服了他周边的老师和同学。1941年10月,他在哥廷根大学研究所担任教员,继续研究佛教混合梵语,迎来了他学术生涯中的黄金时期。

一片丹心图报国(创建北大东语系 100多个大使是“徒子徒孙)

1945年,二战结束,季羡林终于结束了他的留学生涯。在谢绝英国剑桥大学的邀请之后,他毅然踏上回国的征程,几经周折终于在1946年抵达上海,回到了祖国的怀抱。

1946年深秋,季羡林经恩师陈寅恪先生的推荐,由胡适、傅斯年、汤用彤联合聘任为北大文学院的副教授。在北大任副教授仅仅一个星期,季羡林又被聘为兼任东方语言文学系的系主任,被提升为正教授。成了学界的美谈,这个记录至今也没人能打破。

“60年前,世界的学术,政治,经济都是西方人在那里操纵。我们东方文化渊源流长,可是没什么地位,所以后来到了北大以后,就创立了第一个东方语言文学系。”季老曾这样说。初建时的东语系是北京大学最小的一个系, 包括他只有4位教授,学生人数比教师人数还少。当时一个流行的说法是:东语系六七个人,七八条枪。

1949年北平和平解放,原本对国民党腐败政治不满的季羡林和许多知识分子一样对这个即将诞生的新政权充满了期待。鉴于国家需要大量的研究东方问题、通晓东方语言的人材,国家将南京东方语专、中央大学边政系一部分和边疆学院合并到北大。季羡林积极响应,亲自参与操办,自此东语系得到空前的壮大,一跃成为北大最大的系,季老的贡献功不可没。

除了忙于政务和教书之外,季羡林的学术研究也从印度学转到了比较文学的研究,主要方向在中印文化史、佛教和中印文化交流等领域。随着东语系的壮大,季羡林也迎来了一生中最得意的时期。在北京大学1952年和1956年的两次教授评级中,季羡林都是一级,而更大的荣誉是1956年他成为了中国科学院哲学社会科学部委员,同样在这一年他光荣的加入了中国共产党。

2001年5月17日下午,北京大学举行庆祝季羡林九十华诞暨从事东方学研究六十六周年的会议,出席会议的一百多个外交大使格外引人注目,他们是北大东语系的学生,用他们自己的话说,是季先生的徒子徒孙来。

不忘初心得始终

1966到1977年的文革十年对于许多学者来说都是个噩梦,对季羡林来说也不例外。他被扣上了“反动学术权威”的帽子,被关到牛棚进行批斗。季羡林遭受了肉体和精神的双重折磨,这些折磨使他想到过自杀。有一次他在兜里装上了安眠药,准备悄悄地到他屋后未名湖的芦苇里边静静地死去,但是刚要出门的时候,被红卫兵堵住了,拉出去批斗,一顿痛打,回来以后他痛定思痛:“人间的苦好像也就是不过如此,我不死了。”从此他悟过来了,既然人生这么短促,为什么不利用这短促的时间,干点自己觉得有价值的事呢?

《罗摩衍那》被称为印度最初的诗,在世界文学史上占有重要地位。有学者认为,《西游记》中的孙悟空形象就受到了这部书的启发。但是,这本诗集长期以来只在佛教徒之间以节本的形式口耳相传,在中国一直没出现一部真正的全译本,直到文革爆发,季羡林被赶进牛棚。文革后期,在北大女生宿舍楼的传达室当看门人的季羡林着手地下翻译古印度两大史诗之一的《罗摩衍那》。因为怕被红卫兵发现,他只好偷偷地在家里头把原文抄在小纸条上,然后在传达室趁没人经过时拿出小纸条,躲在角落逐字翻译。文革结束,《罗摩衍那》的汉译本也初具雏形。1983年2月,历十年风雨,呕十载心血,这部长达两万颂,译文达九万行,五千余页的汉译本一问世,立刻受到了国内外学者的高度赞扬,成为中印文化交流史建立了一座丰碑。在那样艰苦的环境下,季羡林没有放掉知识分子的责任感,忍辱负重,笔耕不辍,这种责任感就是他的初心。

著作等身淡名利

1976年,季羡林终于迎来了人生的又一个春天。1978年67岁的季羡林被任命为北京大学的副校长,此后又担任了北京大学社会科学院南亚研究所所长、国务院学会委员会委员等等。在这个时期的季羡林有200多个职务和头衔,可是他的名片上从来都只印着北大教授几个字,可见他的心思不在官职上而是在做学问上。

季羡林在这一时期取得了非常辉煌的学术成就:在1978年到2002年这24年中,他总共发表了200多篇学术论文,出版了荣获了中印友谊奖的《大唐西域记》校注本,译释打破了“吐火罗文发现在中国,而研究在外国”谬论的《弥勒会见记剧本》等11部学术著作。尤其让人不可思议的是,在他八十多岁高龄的时候,完成了平生最重要的两部学术专著《糖史》和《吐火罗文译释》。

季羡林说自己是一个闲不下来的人,生病的时候也不例外。每天早上他依然会照着在北大的习惯,每天早晨四点钟起床看书和做学问,到别人起床或者吃早餐的时候,他已经工作了三四个小时了。季羡林认为他自己没有什么优点,若说还有一个称得上优点的,就是勤奋。所以北大“闻季起舞”有一个说法来赞美季老的“天道酬勤”。季羡林对时间的利用已经到了我们无法想象的地步,有时研究梵文累了,他就去写写散文,散文写累了他又去搞搞翻译,他把工作的轮换当做是休息;而且他还“行无空行”,有时候他会到燕园去散步,可是散步的时候脑子里想的却还是学术问题或者散文的构思,他还会随身携带许多小纸片,把需要思考的问题写在上面,有空就想想,可以说季羡林是个把每一分钟都利用起来的学者,正是因为他的勤奋,使他成为一个普通而又不普通的人。

从20世纪80年代后期开始,季羡林极力倡导东方文化的研究,并且十分关心祖国古代典籍的保存和抢救工作,。主编了大型文化丛书《东方文化集成》、大百科全书《传世藏书》,担任了《四库全书存目丛书》的总编撰,为弘扬国学做出了不可磨灭、突出的贡献。

鉴于季老的突出贡献和高尚品质,他相继被誉为“国学大师”“学界泰斗”和“国宝”。但他淡薄名利,晚年时,他力辞自己头上的“国学大师”“学界泰斗”“国宝”这三项桂冠。他说:“三顶桂冠一摘,还了我一个自由自在身。身上的泡沫洗掉了,露出了真面目,皆大欢喜。”家乡临清在建立季羡林先生资料馆时,曾征求季羡林先生意见,他却说“受之有愧,辞之不恭”。一代学界泰斗就是这样的“笃实敦厚”,着实令人敬仰。

心系祖国爱无疆

季羡林是一个坚定的忠诚的爱国者。正如他所说平生爱国,不甘后人,即使把我烧成灰,我也是爱国的!

青年的季羡林和伙伴们一道发过传单、撬过铁路、烧过日货;反抗日寇面对刺刀,精通十二国语言一生却唯独不学日语;满怀着一腔爱国热情,赴南京绝食、卧轨,向国民政府请愿;留德十年间,季羡林忍受饥饿与孤独,发誓努力学习为国争光,并时刻“记挂着垂危的祖国”。他把内心强烈的爱国情怀都写进了日记里:“自己力量太薄弱,看到国家这样子,真是欲哭无泪。”“我还不如到前线上同倭奴拼了这条命。”拳拳的爱国之情,至今读起来令人动容。

1945年他放弃了英国剑桥的邀请,毅然回国,受聘于北京大学,并创办了北京大学东方语言文学系,工作后他把这种爱国情怀化成报效祖国的教学与研究的实践。作为一名教师,他严谨的治学态度为祖国培养了大批的学者和驻外大使;以坚持不懈的探索精神不断地开创学术研究的新领域新课题,以忘我地献身学术研究的精神实践着爱国报国的志愿。

季羡林即使到了晚年仍然关心国家的改革、发展和建设,积极为党和国家建言献策。他在解放军总医院住院期间,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝先后五次前往医院看望,他每次都直言不讳地向总理就国家发展、中华民族伟大复兴等重大问题坦陈己见。他生活极其简朴,但把自己多年积攒下的稿费捐献出来,成立奖学金,为灾区人民捐款,出资建设希望小学。

芰荷为衣,芙蓉为裳,屈子的《哀郢》《涉江》,为中国知识分子定下了爱国忧民的基调,一脉千年。今天的北大季荷池依旧是荷叶青青,季老却已驾鹤西归,但是他永远不变的中国心却永远被我们铭记。

情系桑梓眷故土

季羡林先生曾说过:“国家要兴旺的话,我们首先要爱国,爱国必须先爱家乡,先爱我们临清,爱我们聊城,爱我们山东。”在漫长的岁月中,季羡林时刻牵挂着家乡,对故乡的思念从未停止过。

他在散文《月是故乡明》中写到: “我看过许许多多的月亮。在风光旖旎的瑞士莱芒湖上,在平沙无垠的非洲大沙漠中,在碧波万顷的大海中,在巍峨雄奇的大山上。我都看到过月亮。但是看到他们,我立刻就想起我故乡中那个苇坑上面和水中的那个小月亮。”数年间,他将自己的思乡之情融入到众多的文学作品之中,无一不带着些许神往和深深的思乡情。

他曾写下《还乡十记》,里面记录了他对家乡发展的欣喜与祝福。而《还乡十记》的‘十’是季先生选出的数字,他认为‘十’在中国是圆满吉祥的数字。他却不知道恰巧与他还乡的次数吻合。多年来家乡的领导也带着家乡人民的问候和祝福到北京去看望他,每次见面他首先关注的是家乡的发展和农民的收成问题。除了对家乡的牵挂,他还实实在在为家乡办了许多好事:他联系国家文物总局拨来维修临清舍利宝塔专款;从1974年起,季羡林不间断的购置书籍,筹集争取资金发展故乡的教育;2007年4月季先生将个人积蓄的25万元捐赠到中国青少年发展基金会在家乡临清,建设了临清康庄希望小学;2002年在他的积极争取下,聊城师范学院更名为聊城大学……凡是家乡需要他做的,他都尽心尽力去做。

魂回故里叶归根

2009年的7月11日,一代国学大师季羡林先生与世长辞。2010年4月5日清明节之际,季羡林先生的儿子季承将骨灰送回故乡临清,实现了季羡林先生一生最大的愿望:长眠于母亲身边!而在同一天,位于临清市温泉路中段的临清市季羡林先生纪念馆正式对外开放。

“智者乐,仁者寿,长者随心所欲。曾经的红衣少年,如今的白发先生。留得十年寒窗苦,牛棚杂忆密辛多。心有良知璞玉,笔下道德文章,一介布衣,言有物,行有格,贫贱不移,宠辱不惊。”这是2006年季羡林获得感动中国人物时,推选委员会给出的颁奖词,这也是对季老这一生最精辟的概括。张洁 王会 赵紫云 孙文昭 整理

,